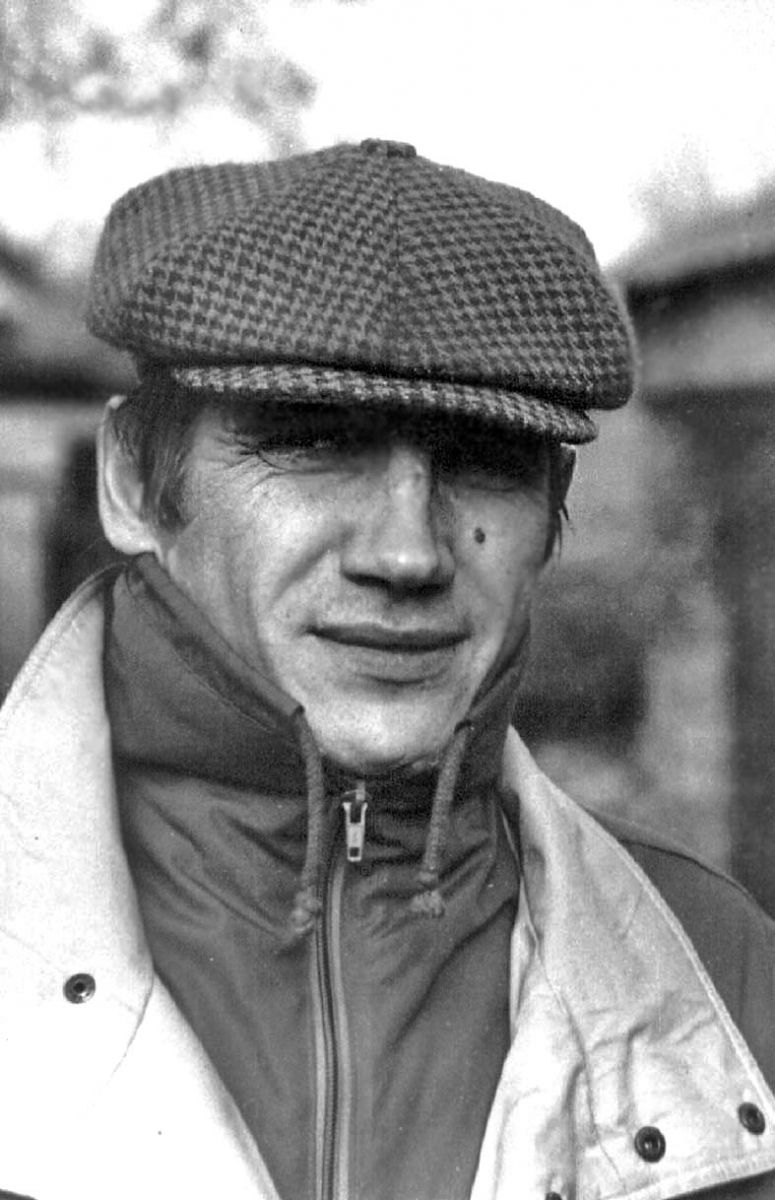

Ровно 20 лет назад в Мичуринске умер писатель и журналист Михаил Филиппов (1959, 19 ноября —1996, 22 января). Ему было 36 лет.

Я сотрудничал с мичуринской районной газетой «Наше слово», много там печатался и дружил с ответственным секретарем районки — Мишей Филипповым.

Врачи поставили диагноз сразу: «Тромбофлебит глубокий вен нижних конечностей». И лечили… Капельницы. Наверно, надо было оперировать… не знаю. Дело кончилось тромбоэмболией легочной артерии. Тромбы «стреляли» так, что Миша мучительно задыхался. Он ещё не верил, что умирает, — смотрел на меня изумленными глазами обиженного ребенка…

Когда мы хоронили Мишу, было страшно холодно, и я вспомнил короткое стихотворение Николая Рубцова:

Я умру в крещенские морозы,

Я умру, когда трещат березы.

А весною ужас будет полный:

На погост речные хлынут волны!

Из моей затопленной могилы

Гроб всплывет, забытый и унылый,

Разобьется с треском,

и в потемки

Уплывут ужасные обломки.

Сам не знаю, что это такое...

Я не верю вечности покоя!

На его могиле я мысленно поклялся, что подготовлю книгу прозы М. Филиппова, на которую ему так и не хватило времени. Подготовлю как составитель и редактор. Я много работал над этим, искал его прозу в архивах (а он к тому же ещё и под псевдонимами печатался!) и у него в бумагах, потом долго редактировал… Книга вышла в конце 1990-х годов в Мичуринске. Она называется «Жёлтый город». В нее вошла проза Филиппова, его публицистика, фельетоны, неоконченное, дорожные заметки о Египте — всё, что удалось собрать.

…Я дежурил в родильном доме, когда за неделю до своей смерти Михаила привезли в больницу. Они решили сначала заглянуть по дружбе ко мне, спросить моего совета, нужна ли госпитализация. Я сказал, что надо везти в хирургию и сейчас же! Когда дежурный врач в приёмном покое попытался разогнуть ему ногу, Миша вскрикнул от боли.

— Тромбофлебит, — сказал хирург. — Немедленно ложиться.

— Сегодня не могу, не готов, — запротестовал Филиппов. — Надо сходить домой, взять кофе, сигареты, книги, бумагу...

«Сходить домой»... Да он у больницы еле вылез из машины: каждый шаг отдавался болью в ноге...

— Всё, что нужно, принесём, — сказал я. — А ты ложись. Болезнь серьёзная.

В конце концов уговорил я его. Разве ж я знал тогда, что он никогда уже домой не вернётся?..

…Через два дня я пришёл в больницу проведать его. Думал, спит, наверное, а я помешаю. Какое там! Сидит, голубчик, на кровати, в одной руке том К. Саймака, в другой — полиэтиленовый пакет с макетом будущей книги частушек, которую он готовит уже несколько лет. На тумбочке книги, в ящике — несколько пачек сигарет, бумага с записями, тут же — наполовину опорожнённая чашка с кофе... Человек «отдыхает» от работы...

— Приходила ко мне знакомая, тоже врач, как ты. Сказала, что у меня критический возраст — 36 лет. В этом возрасте, дескать, мужики мрут часто.

Сосед по палате возразил:

— Это у меня критический возраст. Мне шестьдесят. А тебе ещё жить да жить.

Принесли обед. Он заглянул в свою тарелку, а потом с любопытством уставился на меня.

— Слушай, а вы на работе то же самое едите, что и больные?

— Ага. Если, конечно, останется, — ответил я. — А остаётся почти всегда. А что, ты думал, нам специально готовят? Рагу, цыплёнка табака, да?

Он задумался.

— Обязательно напишу о больнице. Выйду — и напишу. За гроши, вот так, в этих затрапезных условиях — вкалывать? Каждый день видеть смерть, страдания...

Но о больнице он написал раньше. Когда-то ему довелось лежать в стационаре, и он — прозаик, который «всегда на работе» (это его слова) — наблюдал за всем, что происходит вокруг него, наблюдал и, возможно, записывал, да ещё хронометрировал происходящее. А потом написал рассказ «Дорога». Можно, конечно, сказать, что у Миши очень уж трагическое восприятие жизни. Например, за полгода до смерти он сказал своему начальнику: «Ты знаешь, мне кажется, я скоро умру…» Но лучше подумать о том, какие эмоции испытывает пациент «на стационарной койке», даже если он не болен смертельно и скоро ему предстоит выписка. А потом ответить самому себе на вопрос: что нужно сделать нашим организаторам медицины, психологам, руководителям и пр., чтобы больница не воспринималась больными как застенок ужасов…

ДОРОГА

Михаил Филиппов

Восемь часов утра.

Завтрак, состоящий из овсяных хлопьев и жидкого чая, нами опять забойкотирован. Нет, не потому, что мы тем самым как бы хотим выразить неуважение к больничной кухне или намеренно бастуем против однообразия пищи. Просто утром совсем не хочется есть. После бессонной ночи появляется апатия ко всему. Измученные днями и ночами — нет, пожалуй, только ночами, — мы лежим на сбившихся простынях и глядим в потолок. Молчим, говорить не о чем. В груди дотлевает жалость к самим себе. Серый потолок изъеден оспинами ямок.

До утреннего обхода остался один час.

Справа от меня, койка к койке, Иван Сироткин. Ему сорок пять лет. Первое время, сразу после того, как попал сюда, много говорил. Вспоминал московскую больницу. Со злостью рассказывал о том, что люди лежат там в коридорах, ждут места в палате, и приходится задабривать медсестёр конфетами, черной икрой и деньгами. К Ивану каждый день приходит жена, но он не рад этому. Жена — лишнее напоминание о том, что он скоро умрёт, а она останется жить и даже, наверное, выйдет замуж.

После утреннего обхода его увезут в операционную и будут удалять из лёгких накопившуюся за ночь жидкость. Сироткин знает, что у него на плевре, покрывающей лёгкие, растёт опухоль, но оперировать нельзя. Возвращают его в палату — а лицо у него страшное, посеревшее от боли. Укладывают левой стороной на кровать, и Иван громко стонет.

По левую сторону, через одну пустую койку, лежит старик. До того, как попасть сюда, изготавливал на дому консервные крышки. Это от общества слепых. Старику два раза в день делают инъекции наркотиков, и он обычно спит. Рассуждает о смерти спокойно, с достоинством. К нему тоже приходит жена, приносит что-то в кульках и банках. Старик есть отказывается, и она уносит их обратно. Старик почти не двигается, санитарка носит ему “утку”. Зовём мы его по фамилии — странной, если вдуматься: Чернооков.

Я здесь недавно. В отличие от соседей, которые лежат тут два месяца, мой срок совсем ничтожен: неделя. И Иван, и старик искренне убеждены, что попал я сюда по ошибке, и меня скоро выпишут. Я же, насмотревшись на всё это, уже потерял надежду. Мысль каждый день подкидывает мне новые доказательства моей обречённости. В этом городе у меня нет знакомых, посетители не беспокоят меня, и давит тяжесть от ощущения собственной ненужности. Молодой организм восстаёт против ничегонеделания, и тогда я стараюсь отвлечься прогулками вокруг онкологического диспансера.

А сейчас я лежу на панцирной кровати и гляжу в потолок. Голова налита вялостью от принятого накануне снотворного. Нет зато ощущения боли, которая иногда мучает меня — из-за нее я и нахожусь здесь.

До утреннего обхода осталось полчаса.

Потолок отражает внешний свет, льющийся из двух окон. Сегодня морозное утро, и в нашей палате светлее, чем обычно. Ещё вчера здесь было сумрачно, а теперь освещённый потолок создаёт иллюзию свежести заиндевелого дня. Это впечатление приходит неожиданно, и ты стараешься отмахнуться от него.

Иван начинает кашлять. Кашляет он как-то особенно: очень осторожно, чутко, чтобы не побеспокоить лишним движением измученные лёгкие. Это кашель старого курильщика. Иван и теперь курит и при этом приговаривает: “Жить осталось недолго, а лишать себя удовольствия из-за нескольких лишних часов безрадостного существования я не намерен”. Признание даётся ему трудно. Оно — само отчаяние.

Иван спускает ноги с кровати и, шаркая, идёт в коридор курить.

На часах 8.45.

Старик уже сидит. Он постоянно сутулится, вот отчего кажется, что его голова лежит на груди. Сейчас он тоже начнёт кашлять и сплёвывать мокроту в полулитровую банку. Чтобы не видеть этого, беру сигареты и выхожу из палаты.

Онкологический диспансер расположен в старинном здании, построенном ещё в купеческие времена. Говорят, в этом доме раньше жил торговец мясом, а потом, после Октября, здание приспособили под госпиталь. Оно одноэтажное, приземистое, со стенами метровой толщины. Панели выкрашены зелёной краской. Электрический свет горит и днём, и всё равно коридор выглядит мрачным. Напротив нашей палаты сидит за столом тощая подслеповатая девушка. Смена ещё не пришла. Другая медсестра — полная её противоположность. От этой так и пышет здоровьем, и иногда даже странно видеть это крепкое тело здесь, среди неизлечимых больных.

Пациентов не так много. Здесь оставляют безнадёжных, да ещё задерживаются те, кто ждут результат анализов. Остальных отсылают в областной центр.

Иван, чуть согнувшись, курит. От входной двери тянет холодом.

- Решил за компанию? Натощак вредно...

Иван старается улыбнуться своей шутке.

- Знаешь, — говорит он, — мне сегодня рыбалка снилась... Я рыбалку люблю — оттого, наверно, и пропадаю. Врач сказал: опухоль от ушиба. Я в прошлом году на рыбалке намёрзся, ну, само собой, выпили. Ну и вот: когда к машине шёл, упал грудью на камень. Сильно ударился. Недели две грудь болела, а через три месяца пришлось к врачу идти.

Я всё это уже слышал, но не перебиваю. Смотрю на его впалые щёки и усталые глаза и равнодушно думаю о том, что, наверное, я такой же.

- Да нет, тебе-то беспокоиться нечего, — продолжает он. — Тебя выпишут, вот увидишь. А меня ждёт вон то зданьице, — Иван пальцем показывает куда-то за спину: там морг. — А жаль. Всё ведь у меня есть: машина, квартира, деньги, да и сам молодой ещё — а помираю. Вот только детей нет. Сперва сам не хотел, теперь жалею...

Сейчас он начнет плакать... Я ухожу, бросив недокуренную сигарету в проволочную урну. В палате валюсь на кровать. Старик, бормоча что-то себе под нос, поднимает голову и смотрит в пространство палаты. Потом подаёт голос:

- Это ты, Витёк? Который час? Без пяти? Ну вот, ещё один день прошёл, — старик считает дни от начала утренних обходов. — Я большую жизнь прожил, всё думал, что дома, на своей койке, скончаюсь. Не получилось. Да оно, может, и к лучшему: дома-то больно много хлопот со мной было бы. А тут — ухаживают. Да и слепой я, передвигаться не могу... Нет, здесь лучше. Жаль только, искупаться негде, так грязным, чего доброго, и помру. Сегодня же Нюшке своей скажу, чтоб домой свозила. Ничего, такси возьмёт...

Когда сон покидает его, старик болтает обо всём на свете. Ему никак не хочется понять, что всё, что он произносит, нам не интересно. И главное, никому это не нужно.

Лечащий врач у нас один на всех, Сергей Николаевич. Он молод, улыбчив, вальяжен. За несколько лет работы привык к людским страданиям. Из всех троих в палате сочувствует только мне. И я знаю, почему: тех двоих — деда и Ивана — он уже списал со счёта, а я молод, жду результата анализов. Сергей Николаевич доброжелателен ко мне, а я к нему равнодушен. Старик и Сироткин почему-то заискивают перед ним, с трепетом слушают его. Видимо, это что-то подсознательное. Попытка с помощью лести продлить срок своего существования на земле.

Мы трое — чужие друг другу люди. Нас на время, а может быть навсегда объединила болезнь. Всё-таки это странно: против своей воли вести ненужные разговоры и продолжать игру в одни ворота, которая опротивела всем троим. Один только врач сближает нас, но эта вынужденная близость раздражает и пугает.

Я гляжу в окно, которое снизу затянулось толстым слоем льда. Отпотевшая часть стекла искажает контуры чугунной ограды, опоясывающей наш диспансер. Дальше видна широкая дорога. Ранние посетители идут сюда, держа в руках сумки. Соединённые с обитателями палат родственными связями и супружеским долгом, они скорбно пересекают границу двух миров, обозначенную узорной литой решёткой. Они — напоминание о прошлом, там нет ничего вечного, а равно и неизбежного. Приходят и выплёскивают из себя весь этот вздор, невольно делая всех в палате соучастниками личных своих дрязг и житейских неудач. А при уходе шмыгают носом, и показная их бодрость тревожит сердце, и теперь не заснуть всю ночь.

Мне досадно: и в меня тоже вселилось ожидание. Я уверен, что никто не придёт навестить меня, потому что никто не знает, где я, но всё равно жду...

В коридоре оживление: пришёл Сергей Николаевич. Обход всегда начинается с нашей палаты. Я присаживаюсь на кровать. Едва не упираясь коленями в мои колени, сидит Сироткин. По его посеревшему лицу пробегает дрожь в предощущении грядущей боли. Старик бормочет что-то о том, что ему не жалко денег на такси, он их заработал, и жена с детьми хоть раз могут позволить себе такую трату.

Часы показывают 9.30.

- Ну, как настроение?

Сергей Николаевич в улыбке обнажает зубы. Сразу видно, что он хорошо позавтракал, и вообще, он свой в доску парень, разве что только в белом халате. Эта открытость и простота отнюдь не кажущиеся. Это от природы. Впрочем, его попытка успокоить нас: это, мол, всё ерунда, полежите немного и разойдётесь по домам, — уже не убеждает нас. Но врач не замечает или не хочет замечать нашей апатии.

Сироткин с трудом стягивает синюю байковую пижаму, показывает бинты. Сергей Николаевич прослушивает его фонендоскопом.

- Лекарства принимаете? Что ж, добавим ещё вот что...

Он называет новый препарат, иноземное слово сразу же забывается.

- А ведь стало получше, правда? Хрипов меньше... но жидкость откачать всё-таки придётся. Температура у нас какая, сестра?

Я наблюдаю за всем этим без малейшего интереса, потому что и монолог врача, и осмотр повторяются изо дня в день. Что это: ложь во спасение или ложь из жалости? На какое-то мгновение возникает острое желание крикнуть: “Да что вы нас — за дураков считаете?!”

- Ну, вот видите, и температура снизилась. Ешьте получше: будет аппетит — будет и всё остальное, — сыплет бисером Сергей Николаевич. — А вы, Виктор? Ведь, небось, соскучились по работе? Ученики, наверное, заждались? Знаю, знаю... Устали? Потерпите. Скоро пришлют результат анализов.

Я не произношу ни слова, просто промокаю испарину на лбу.

Врач подходит к старику. Тот незряче, наугад, ловит его за руку и говорит:

- Сергей Николаевич, вы уж позвольте мне в выходные домой съездить, искупаться... Я, знаете, лежу тут уже три недели, и сейчас мне легче, боли отпустили. Старуха моя подъедет, пусть заберёт меня, а в понедельник я вернусь, если не раньше...

- Да ради Бога, Алексей Никифорович! Купайтесь себе на здоровье.

Врач произносит это так, словно для него предстоящее купание деда и впрямь великая радость. Он помогает старику встать и раздеться, а потом выслушивает его. Мы с Иваном никак не поймём: к чему этот театр? Старик уже на ладан дышит. Впрочем, ему весь этот ритуал — в радость. Охотно рассказывает, как ему спалось, где у него болит, какие медикаменты помогают особенно — “вы круглых, круглых пропишите побольше, уж очень хорошо действуют”...

Обход закончен. Одиннадцатый час. Жёны к моим соседям приходят в два. Из-под подушки достаю Булгакова, начинаю читать. Грустный роман “Мастер и Маргарита” — о вечной любви и о бесконечности мысли. Когда-то мечтал прочесть его детально, теперь же глаза лишь скользят по страницам — не увлекает ни сюжет, ни ткань... Чтение — лучший способ заполнить пустые часы. Знаешь, что тебе отмерен только миг, а заполняешь его Бог знает чем... Я не настолько глуп, чтобы не понимать, что дней, оставшихся до конца, не так уж много... Как жаль, что сейчас зима!

Нас трое, и каждый в отдельности уже не существует для внешнего мира. И если там, за окном, по засыпанной снегом дороге кто-то идёт, он даже не в состоянии вообразить себе всего того, что наполняет нас здесь, в этой палате. Законы логики тут не имеют силы. Мысли, знания, вещи, накопленные вчера, потеряли свою ценность.

- Слепнуть я стал лет десять назад. Начал замечать, что предметы смазываются в пятна. Я в больницу, а мне говорят: нужна операция. Сроду боялся ножей и хирургов, — голос старика доносится откуда-то издалека, словно с улицы. — А позже совсем перестал видеть. Испугался... а потом привык. Ко всему привыкаешь. Вы не думайте, слепым быть не страшно. Даже, наверное, лучше. Тебя жалеют. Человеку без этого никак нельзя. Я и сны вижу цветные, только с годами всё реже. Иногда скучаю по белому свету. Хорошо бы увидеть его хоть напоследок, а то вот так, из мрака во мрак как будто бы переходишь... И скучно ещё оттого, что Бога нет. Отобрали у нас веру, а оставили только вот эти лекарства, доктора Сергея Николаевича да страх...

Я с удивлением гляжу на старика. Лысый череп, седая щетина, впалый рот и белые плёнчатые глаза... Никогда он не жаловался на то, что боится смерти, а тут... По его щекам катятся слёзы. Такие же белые, как и глаза.

- Ты чего это, дед, волынку затянул? — голос у Ивана дрожит, слова не произносятся, а словно выдыхаются. — Тут и так тошно... “Скучаю, что Бога нет”, — передразнивает он. — А кому он нужен? Чтобы и на том свете покоя не было?.. Или, может быть, покаяться захотел?

Сироткину страшно заглядывать в ту пропасть, которая уже ждёт его. Но ещё страшнее даётся ему ожидание: вот придёт медсестра и поведёт в операционную... Небытие когда ещё будет, а боль — вот она, совсем рядом. Иван сломлен. В нём не осталось ничего, кроме боли и страха перед оставшимися ему днями.

- Да нет, Ваня, мне вроде бы и каяться ни к чему. Жил как все. Грешил, конечно, как же без этого, и добро тоже делал... Всё было. Проживи ещё одну жизнь — повторится в точности. А жить хочется. Хорошо бы никому не помирать: ни зверю какому, ни старику, ни молодому...

Старик говорит, говорит... Общение, пожалуй, для нас важнее всего прочего, но каждый замкнут в самом себе. Вот, например, старик: он выпьет свои таблетки и уляжется спать до прихода жены. Потом обед, и снова — спать, спать... “Он так и умрёт — во сне”, — с неожиданной завистью думаю я. За семь дней я ни разу не обратился мысленно к своему прошлому. Жирная черта разделила на две части мои думы и мой быт. То, что осталось позади, уже не есть моя жизнь, она может быть чьей угодно, только не моей. Впрочем, это вполне объяснимо: раньше ведь совсем не предполагалось, что будут такие вот дни, как теперь. В моей душе скорее даже не тяжесть, а тупое недоумение. До моего сознания всё никак не достучится это: диспансер, дорога за окном...

Иван выходит из палаты. На часах — 11.25.

Я всегда жил будущим. Личное — на потом, встреча с родителями — на отпуск, накопился материал, хочется роман написать — потом, потом... И вот я остался без будущего. Один. Никто не знает, где я нахожусь. Догадываются, конечно, что в больнице, но вряд ли что-то серьёзное... Не хочу ни с кем встречаться. За двадцать пять лет жизни я был наедине с самим собой всего каких-нибудь два года. Смерть в этом возрасте — преступление против жизни.

Беру сигарету из пачки на тумбочке, выхожу. Ивана на ступеньках нет. Наверное, ушёл в операционную. Дым синей волнистой линией поднимается вверх. Справа, там, где кончается порожек, есть ступени, они ведут в подвал. Туда я ни разу не ходил.

Докурив сигарету, спускаюсь по сбитым ступенькам вниз. Снег, занесённый сюда с улицы, здесь тает, ступени мокрые, скользкие. В подвале — мрак. Свет, проникающий сверху, лишь слегка разжижает его. Чуть не поскользнувшись на последней ступеньке, я опираюсь рукой о стену. Она влажная, ладонью чувствую слизь на кирпичах. Делаю три неуверенных шага вперёд. Подвалу очень много лет. Низкие своды, густая паутина над головой, какой-то хлам под ногами, мрачная гулкая тишина — всё это сообщает некую ирреальность миру, оставшемуся наверху. Спёртый тёплый воздух странным образом создаёт эффект присутствия многих людей, умерших сто и больше лет назад. Ещё несколько шагов, и становится совсем темно. Я иду наугад, вытянув руки вперёд. Зачем? Куда? Я всегда боялся темноты, но сейчас я весь во власти этого подвала. Вспыхнувший огонёк спички освещает только мою дрожащую руку, больше ничего. Я словно касаюсь великой тайны, и имя её — забвение. “Жизнь есть сон”, — сказал когда-то писатель. Меня вдруг озаряет внезапно нахлынувшее чувство сострадания к тем, кто сейчас лежит в палатах или идёт по дороге, отделяющей наш диспансер от остального мира, — и я поворачиваюсь и бегу к выходу. Сзади оглушительно бьёт в спину тишина. Мрак полон дыхания тех людей, которые жили прежде меня.

По коридору ведут Сироткина. Он тяжело висит на руках Сергея Николаевича и ещё одного врача. Ивана вытащили из петли в уборной. Он висел на брючном ремне над унитазом. Спасаясь от боли, он пытался спрятать свой страх в этой глупой пошлейшей петле. Человек имеет право на собственный выбор, если это касается только его одного. Но ни у кого нет права на самоубийство. Люди перестают называться людьми, когда позволяют себе такую смерть... Нет, я не осуждаю Сироткина. Но и не оправдываю его.

Терзаемый противоречиями, вхожу в палату. Старик спит. Его облетевшие бледные губы бормочут что-то — в пустоту, в воздух. Слова осядут пылью в паутине какого-нибудь подвала. Всё это, конечно, мистика, но душе моей всё равно тревожно — с тех самых пор, как я впервые сделал открытие, что через год или два умру в больничной палате. Боже! пошли всем нам внезапную лёгкую смерть!

Подхожу к старику и глажу его по плечу — ласково, чуть-чуть касаясь байковой грязно-синей пижамы.

На часах — 12.00.