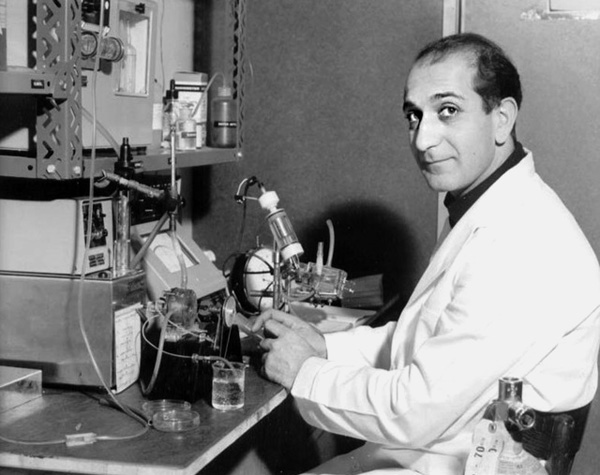

Академик РАН Армен Артаваздович Бунятян — один из пионеров советско-российской анестезиологии-реаниматологии. Он стоял у истоков этой специальности и внес огромный личный вклад в её развитие.

Все должности и звания А.А. Бунятяна перечислить сложно. Доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки России, руководитель отдела анестезиологии-реаниматологии ФГБНУ Российский Научный Центр хирургии им. академика Б.В. Петровского (с 1959 г. по настоящее время), заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Института профессионального образования (1991–2016 гг.), Почетный заведующий кафедрой (с 2016 г. по настоящее время) и Заслуженный профессор ФГАОУ ВО Первый Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова. Член Координационного совета по непрерывному медицинскому образованию МЗ РФ; Председатель проблемной комиссии по специальности «Анестезиология и реаниматология» РАМН, Главный редактор журнала «Анестезиология и реаниматология» (по 2017 г.); Лауреат Государственной Премии СССР и Премии Совета Министров СССР, Премии имени академика А.Н. Бакулева и имени академика В.И. Бураковского. Почетный профессор РНЦХ РАН; Почетный Доктор Российского Национального медико-хирургического Центра имени Н.И. Пирогова. Главный внештатный специалист анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения СССР (1965–1991 гг.). Академик Европейской академии анестезиологии, удостоен мантии и диплома действительного члена Королевского колледжа анестезиологов Англии и факультета анестезиологии Королевского колледжа хирургов Ирландии, член-корреспондент Общества по лечению критических состояний США и Германии, почетный член Научных обществ анестезиологов Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии, Польши, Колумбии, Кубы, Финляндии.

Академик РАН А.А. Бунятян — член редколлегии и редактор крупных зарубежных анестезиологических журналов: Clinical Anesthesia (США); Cardiothoracic & Vascular Anesthesia (США); Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie (Германия); Anästhesiologie und Reanimation (Германия).

На Всемирном конгрессе анестезиологов в Нидерландах в 1992 г. избран в состав международного комитета по профессиональному образованию и, одновременно, членом Совета представителей Европейской ассоциации кардиоторакальных анестезиологов (ЕАСТА) от России.

За вклад в развитие анестезиологии и реаниматологии академик РАН А.А. Бунятян награжден орденами Трудового Красного Знамени (1976 г.), Дружбы (2000 г.), Почета (2006 г.), Почетной Грамотой Президента Российской Федерации (2015 г.), тремя медалями.

Сфера научных интересов — вопросы патофизиологии гипотермической перфузии, защиты миокарда, адекватности искусственного кровообращения, регуляции сосудистого тонуса, органного кровотока и метаболизма, кардиоанестезиология и анестезия при сосудистых операциях, анестезиологическое обеспечение трансплантации почки, сердца, печени, хирургии легких и органов средостения, операций с использованием микрохирургической техники, эндоскопической и рентгеноэндоваскулярной хирургии

Сегодня анестезиология-реаниматология — уже не раздел общей хирургии, как было когда-то, а сложно организованная система оказания помощи людям, оказавшимся в угрожающих для жизни состояниях. Каждый год «старухе с косой» приходится немного отступать перед достижениями человеческого разума. Хотя и сдаваться она не собирается. Какие опасности стоят на пути врачей и ученых, что удалось достичь и чего нам стоит бояться в первую очередь, — наш разговор с академиком А.А. Бунятяном.

— Армен Артаваздович, в 1948 году вы поступили в Ереванский медицинский институт, а потом перевелись в Москву, во Второй медицинский. Почему?

— Дело в том, что мои ереванские друзья, с которыми я оканчивал школу, уехали в Москву и там поступили в разные институты. Среди них были очень близкие мне люди, многие из которых потом стали профессорами и академиками. Например, академик Степан Ситарян, выдающийся экономист, в период правления Б.Н. Ельцина был заместителем председателя правительства Н.И. Рыжкова. Мы с ним дружили с восьми лет. Нас было, наверное, человек десять, окончивших школу им. Ф.Э. Дзержинского в Ереване. И вот они уехали и писали мне письма, как они, будучи студентами, прекрасно проводят здесь свободное время. В итоге они добили меня, а я добил своих родителей и, в конечном счете, сделал всё, чтобы вырваться и приехать в Москву. Там я был при маме и папе, а тут открылась возможность стать самостоятельным.

— Школу вы окончили с серебряной медалью. Это давало возможность поступления в любой вуз без экзаменов…

— Да, таких сложностей, как сейчас, не было. Просто протягивал документ — и автоматически становился студентом.

— Это правильный подход?

— Мы никаких ЕГЭ не сдавали, но мы сдавали экзамены из 13 предметов. Наверное, если ты в течение всех лет учебы и сдачи государственных экзаменов заслуживаешь высоких оценок и медали, то это что-то значит. А если нет — зачем ты столько лет учился? Для чего нужна эта медаль?

Вот у меня внучка с серебряной медалью окончила московскую школу. И это ей абсолютно ничего не дало. Она пришла поступать — удостоверение на медаль просто прикрепили к другим её документам, и всё.

— Но поступила?

— Да, в педагогический институт, на финансово-экономический факультет. Окончила институт с красным дипломом, потом пошла в представительство Великобритании и сдала на английском языке все экзамены для поступления в магистратуру лондонского экономического института. Это было непросто — там требовалось знать английский не на уровне простого разговора, а слушать лекции, а потом отвечать на все вопросы преподавателя. Она справилась. Выдержала огромный конкурс. Поехала в Великобританию. Проучилась, получила мантию и диплом магистра Лондонской финансовой академии — и вернулась в Москву. Работы нет. Я с огромным трудом устроил её работать маркетологом в одну из частных компаний. Других возможностей не было.

Но самое интересное было потом. Она там поработала какое-то время и говорит: «Дед, то, чему меня учили в институте, а потом два года в Англии, мне сейчас мало что даёт. Мне приходится впервые узнавать, что такое “откат” и другие странные слова. Этому меня никто не учил».

— Может быть, надо было внучку направить в медицину?

— Она не хотела в медицину. Ведь у нас в семье все медики — я, моя жена, дочь… И она еще в детстве решила, что быть врачом не хочет. Я её не переубеждал. Сейчас она вроде бы привыкла, работает по специальности. Но будущее её меня по-прежнему волнует.

— Ну а вы после окончания медицинского института сразу распределились в центр хирургии?

— Нет, я поступил в трехлетнюю клиническую ординатуру по хирургии. Тогда нашей специальности реаниматологии-анестезиологии еще не существовало. Да я и не думал стать анестезиологом. Мечтал стать хирургом. И вот я закончил ординатуру и поступил в аспирантуру, на втором году обучения защитил кандидатскую диссертацию по хирургии. И меня распределили в Кемеровский медицинский институт.

К этому моменту у меня уже была семья, маленький ребенок и пожилые родители жены. Жили мы все вместе в квартире с родителями жены, и когда мне предложили ехать в Кемерово, я ответил — хорошо, я поеду, но у меня вот такой груз. Где мы будем жить? Мне отвечают: поначалу поживете в общежитии, дадим вам комнату. Пять человек в одной комнате? А ведь я уже не студент, я кандидат наук. Понятно, что, если мы сдаем трехкомнатную квартиру в Москве, то в Кемерово нам должны дать что-то адекватное.

Тянули моё распределение еще полгода, несмотря на письмо академика Петровского с просьбой распределить меня к нему на кафедру. Министр здравоохранения Трофимов никак не мог принять решение с моим распределением. Но наконец-то подписал распределение к Петровскому.

И вот я пришел к нему на кафедру госпитальной хирургии, он меня очень тепло встретил, но сказал: «Должен вас огорчить — у меня нет ни одного места хирурга. Но у меня есть место младшего научного сотрудника по анестезиологии. И я вам очень рекомендую заняться этой новой специальностью. Анестезиологов сейчас практически нет, в основном они переучиваются из хирургов. Так что соглашайтесь».

Я согласился, думая о том, что через год-полтора место всё же появится. В итоге занимаюсь анестезиологией-реаниматологией всю жизнь, уже более 60 лет.

Тогда начиналась эпоха высоких технологий в хирургии, и Борис Васильевич организовал лабораторию искусственного кровообращения. Этот метод только появлялся. Мне предложил должность старшего научного сотрудника службы анестезиологии-реаниматологии Центра. И ориентировал на развитие нового направления — искусственного кровообращения.

Так мы начали работу. С 1960-го года начали эксперименты, а в 1963-м году сделали первую операцию на сердце, уже с применением аппарата искусственного кровообращения. С тех пор моя жизнь связана с кардиоанестезиологией. Книги, которые мы написали и ваше издательство их издало, выдержали уже два переиздания. Это руководство по кардиоанестезиологии — первый такой учебник в стране.

— Наверное, у вас очень тонкая трудовая книжка.

— Да, там, по сути, всего одна запись — что я работаю в Центре хирургии. А в начале 90-х меня вызвал к себе ректор Первого медицинского института, тогда это был академик М.П. Пальцев, и предложил создать кафедру анестезиологии и реаниматологии. 26 лет я её возглавлял, воспитал учеников. Уникальность кафедры состояла в том, что она была ориентирована на увеличение сроков первичной подготовки по нашей специальности до трёх лет, в то время как в то время существовала практика подготовки врача анестезиолога-реаниматолога за два-четыре месяца. Это было совершенно недопустимо.

Все эти годы я руководил отделом анестезиологии-реаниматологии в Центре хирургии и на полставки заведовал кафедрой.

Как только мне исполнилось 85 лет, я совершенно сознательно решил, что пора давать дорогу молодым. Пошел к нынешнему ректору академику П.В. Глыбочко и сказал, что прошу меня по возрасту от этой должности освободить и, если он не возражает, передать её моему ученику профессору Андрею Георгиевичу Яворовскому. А сам готов, если еще могу принести какую-то пользу, занять любую должность, какую вы мне предложите.

Пётр Витальевич был крайне удивлен. Оказывается, я один из первых, если не первый зав. кафедрой, который пришел с подобной просьбой. Обычно все приходят просить, наоборот, продлить им срок заведования кафедрой, невзирая на возраст.

В общем, он мою отставку принял, и теперь кафедрой заведует мой ученик. А я почётный профессор кафедры. В институте бываю регулярно. Читаю лекции. И там, и здесь. Работаю активно, провожу семинары. Только перестал сам лично проводить анестезию в операционной.

— Почему?

— Я много думал на эту тему. Скажем, я подхожу к пациенту и говорю, что буду ему проводить анестезию. Он видит пожилого человека. Что он испытывает? Наверное, думает: а вдруг он сделает что-то не так? Как он будет ночь перед операцией спать? Ведь существует у всех людей такое мнение, что лучший врач — это человек средних лет с большим опытом и в то же время физически сохраненный. Эта мысль не давала мне покоя. Я мог еще работать. И сейчас могу. Но вот это сомнение привело меня к выводу, что пора уходить. Я сознательно остановил активную работу в операционной. Последний раз проводил анестезию, когда мне стукнуло 85. Но продолжаю руководить большим и высоко ответственным коллективом отдела анестезиологии-реаниматологии Центра хирургии. И коллектив отдела, и руководство Центра не позволяют мне занять менее активную позицию.

— Почему?

— Говорят, одно моё присутствие их воодушевляет, моя школа им очень важна, и они хотят видеть меня на этом месте. Просят меня руководить процессом подготовки проведения анестезии. А самое главное — мы со своими учениками сделали так, что осложнения от анестезии у нас близки к нулю. Это можно считать большим достижением, потому что во всем мире этот ноль пока не достигнут.

— Вы хотите сказать, что у нас лучше, чем во всем мире?

Я хочу сказать, что в нашей стране существует несколько хирургических центров, и наш в их числе, где показатель анестезиологической смертности достиг практически идеального уровня. То есть наши пациенты от осложнений такого рода не погибают. И это несмотря на то, что наши хирурги делают сложнейшие, уникальные операции на сердце, на аорте. У нас каждый день проводится две-три операции по поводу аневризмы аорты. В некоторых случаях её полностью заменяем искусственным протезом. Наши хирурги работают на уровне лучших зарубежных клиник. Но если брать всю страну, то до нулевой летальности нам еще далеко.

— Что нужно делать, чтобы этот показатель везде был таким же, как у вас?

— Для этого нужно в первую очередь быть грамотным специалистом. Наша специальность непростая. Анестезиолог-реаниматолог, кроме своей основной работы, должен знать и уметь еще многое. Это элитная специальность. Это служба безопасности для пациентов во время хирургической агрессии и в других жизнеугрожающих состояниях. Мы, насколько это возможно, боремся со смертью. Любая операция — это стресс. Скажем, удаление какого-либо органа, если он поражен злокачественным образованием. Это инвалидизирующая процедура. Человеку удаляют лёгкое — но дают жизнь. Он сможет прожить с одним легким. Или с одной почкой. Или с искусственным клапаном сердца. Но он может погибнуть от тех или иных осложнений во время операции, и мы должны это предотвратить.

— Как это сделать?

— Надо очень хорошо разобраться в патофизиологии пациента. У нас сегодня нет возрастных ограничений для операции. Раньше, если человеку 65–70, — ну что вы, какая ему операция? Пусть проживет, сколько Бог даст. А сейчас мы на физический возраст не смотрим. На операции на сердце у нас идут 85–90-летние пациенты. Важен не столько физический возраст, сколько наличие сопутствующих заболеваний, отягощений. С возрастом они, к сожалению, появляются практически у всех людей.

Старость есть процесс. Рано или поздно функции органов начинают постепенно угасать, и человек становится менее активным, хотя зачастую остается совершенно разумным...

— Но ведь и понятие старости тоже отступает.

— Да, если раньше человек в 60-70 лет всем казался очень пожилым, то сегодня и 80-, и даже 90-летний человек может быть еще очень бодрым и деятельным. С позиции человека, прожившего 87 лет, я понимаю: главное, чтобы Господь не лишил тебя разума. Это самое ужасное. Скажем, болезнь Альцгеймера, когда человек перестает узнавать своих близких, ходит вокруг своего дома и не может вспомнить, где его подъезд... И даже выдающиеся люди, крупные ученые, сделавшие прорывные вещи для человечества, могут быть подвержены этой болезни, которая не щадит никого. Страшно видеть, когда человек перестает быть контактным. Самое страшное — лишиться разума.

— «Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума»...

— Совершенно верно. Есть одна высшая справедливость: все там будем. Каким бы ты олигархом ни был, какие бы ты свадьбы ни устраивал своим детям, — всё это с собой не заберёшь.

— Армен Артаваздович, как вы добились того, чтобы ваши больные не умирали от причин, связанных с анестезией?

— Мы овладели рядом технических средств, которые способны заменить функцию того или иного органа. Обычно на время операции мы выключаем собственное дыхание пациента. Вместо этого создан аппарат искусственной вентиляции, который заменяет функцию лёгких. Аппарат искусственного кровообращения заменяет функцию сердца. Сегодня существуют аппараты, заменяющие функции многих жизненно важных органов. Применение технологий, обеспечивающих временное замещение функции органов, может быть продолжительным ровно настолько, насколько это требуется для восстановления их самостоятельной функции. Мы сейчас в полном смысле слова управляем функцией жизненно важных органов. И возможности наши не только в том или ином препарате, которые, действительно, имеются на нашем вооружении, и мы можем с их помощью, например, поднимать или опускать давление, охлаждать пациента, снимать боль и так далее. Наши возможности прежде всего в том, что мы научились протезировать функции жизненно важных органов в процессе хирургической агрессии.

— А после операции? Ведь существуют такие грозные осложнения, как шоковое лёгкое или сепсис, которые доставляют множество хлопот всем реаниматологам.

— Да, это наши враги номер один, и наша цель — научиться наиболее эффективно с ними справляться. Скажем, шоковое лёгкое — это такое осложнение, когда наш главный дыхательный орган теряет главную свою функцию — оксигенирования. Кислород, которым мы дышим, насыщает кровь именно благодаря лёгким, и если эта функция нарушена, мы ставим аппарат рядом с пациентом, и так он живет — сколько нужно, может быть, даже и год. Есть портативные аппараты ИВЛ. Многие с ними живут, если эта функция у них не работает. Да, это имеет определенные сложности, но все-таки это жизнь, и жизнь отнюдь не растительная — эти люди учатся, работают, читают, рисуют, совершают научные открытия, словом, живут вполне полноценной жизнью, зачастую подавая пример многим здоровым.

Или искусственное временное сердце при наступлении тяжелого инфаркта. Мы ставим насос на аккумуляторе, выполняющий функции сердца, и человек гуляет с ним по парку, а насос качает кровь, передавая её организму, и человек живёт. Ткани возвращают отработанную углекислоту, и таким образом аппарат замещает функцию не только вдоха, но и выдоха.

Наши возможности искусственно сохранять функции жизненно важных органов, без которых человек жить не может, огромны. Сегодня в отделениях реанимации мы используем весь арсенал таких средств, которые создала инженерная мысль. Совсем недавно рентгеновский снимок считался верхом диагностических возможностей — а сегодня благодаря достижениям физики мы имеем точнейшую аппаратуру, которая показывает, например, аорту во всех мельчайших деталях.

Одно из тяжелейших заболеваний, нуждающихся исключительно в хирургической коррекции, аневризма (расширение) аорты в самых разных ее отделах. Это заболевание — следствие дисплазии (нарушение структуры) стенки аорты, происходящее по разным причинам. Зачастую это врожденная патология, реже — приобретенная. Например, последствие травматического повреждения или имеющая инфекционное происхождение, например, при третичном сифилисе.

Хирургическое лечение этих больных — великое искусство. Такие операции выполняют только в отдельных эксклюзивных хирургических центрах. Наш Центр хирургии имеет очень большой опыт коррекции поражений аорты. Школу хирургии аорты академика Б.В. Петровского продолжили его талантливые ученики — академик РАН Ю.В. Белов и уже его ученики, член-корреспондент РАН Э.Р. Чарчан и профессор Р.В. Комаров. Выполняется частичное или даже полное замещение пораженной аорты специальными аортальными (сосудистыми) протезами.

— При такого рода операциях наверняка нередко случаются отторжения — это еще одно осложнение, которое часто встречается в вашей работе.

— Обычно материалы, которые сегодня применяют, импрегнированы специальными веществами, которые препятствуют отторжению. Их активно используют и при трансплантациях. В этих стенах мы сделали около четырехсот трансплантаций печени у детей от месячного возраста и выше, которые рождаются со злокачественным поражением печени. Природа не щадит даже детей.

Сегодня подобные вещи, увы, нередко происходят. Ребенок родится желтого, даже оранжевого цвета — у него желчь непосредственно всасывается в кровь, минуя желчный проток. Мы таких малышей оперируем, и это оказывается достаточно эффективным. Конечно, это предполагает использование средств, препятствующих отторжению.

— Но ведь такие средства угнетают иммунитет, а это палка о двух концах.

— Совершенно верно. Это необходимо для того, чтобы иммунная система не начала активную борьбу с чужеродным телом — в данном случае с донорским органом. Но сегодня созданы специальные препараты, которые, с одной стороны, подавляют отторжение, а с другой, когда кризис преодолен, повышают иммунный ответ организма, чтобы ребенок справился с перенесенной операцией. Другое дело, что все эти средства весьма дорогостоящие, и не все медицинские учреждения в нашей стране имеют возможность их приобрести.

— У вас такая возможность есть?

— У нас как у одного из ведущих хирургических учреждений страны такая возможность есть. Но, как и большинство других медицинских центров, мы испытываем затруднения из-за отсутствия достаточного количества денежных средств. В ответ на очередной запрос, что мы готовы заменить аорту, но для этого нужно приобрести импортный протез, мы не во всех случаях получаем согласие.

— Отечественная промышленность не выпускает протезов нужного качества?

— Отдельные примеры есть. Сердечные клапаны, которые мы постоянно покупали за рубежом, некоторые наши предприятия научились неплохо изготавливать. Но их пока недостаточно. Однако отечественная промышленность интенсивно работает в этом направлении.

А пока трудности существуют, и, к сожалению, они являются тормозом для более широкого распространения высокотехнологичных операций в масштабах всей страны. Тем, кто живет в Москве или других крупных городах, где есть возможность делать такие операции, — можно считать, повезло. А если они живут в маленьком городе или деревне?

Сегодня работники здравоохранения страдают каким-то странным зудом — помогают государству сократить расходы на здравоохранение. Сокращают количество коек, причем коек хирургических. Раж чиновников доходит до того, что они вообще не учитывают огромные расстояния, бездорожье. Скажем, беременная женщина, начинаются роды. Ближайший роддом находится в ста километрах, а фельдшерско-акушерский пункт давно закрыли. Их же нет сейчас ни в одной деревне! А раньше вся страна была ими охвачена. Попробуй довези по бездорожью женщину, у которой начались роды! А если это осложненные роды? Вот то-то. Вы посмотрите, ведь у нас население России каждый год понемножку снижается. Конечно, это результат такого рода бестолковых мер.

Вот мы сейчас построили новый корпус. Всё готово. Хороший уровень палат, одно удовольствие там работать и лечиться. Осталась внутренняя отделка. Это процентов десять финансирования. Просто привести всё внутри в порядок. Оснастить аппаратурой. Нет денег!

Причем государство нашему Центру свои задания не снижает. Дают нам квоту — сделать, скажем, 200 операций на сердце. Никто с нас в связи с ремонтом эту обязанность не снимает — делайте, как хотите. Мы работаем в три смены. Сколько может выдержать врач? А медсестра? Месяц поработает — и убегает в частную клинику.

— Может быть, это сама жизнь задаёт новые правила?

— Жизнь, конечно, непростая. Но всё-таки врачебная специальность должна быть высоко нравственной. Ну, нельзя зарабатывать на несчастье людей. Нельзя. Это аморально. Многие этого сейчас не понимают. Психология советских врачей была другой. Совести было больше. В советские годы, конечно, бюджетное финансирование тоже было недостаточным. Однако всегда находили и стараемся находить сейчас выход из таких положений во имя сохранения здоровья наших пациентов.

— Давайте вернемся к вашим разработкам в области анестезиологии, за которые вы получали многочисленные награды, в том числе и Госпремию. Что это за разработки?

— Их, действительно, было немало. Госпремию мы получили в 1988 году за лечение ишемической болезни сердца. А в 70-е годы совместно с коллективом конструктора космической техники академика Н.А. Пилюгина, который занимался разработкой космической техники, мы создали медицинскую лабораторию. Из её недр родилась наша разработка со звучным названием «Симфония» — прибор для определения параметров кровообращения пациента в реальном времени. Вся гемодинамика фиксировалась в режиме нон-стоп, и мы, хирурги и анестезиологи, могли видеть результаты операции. Это был, конечно, прорыв. В нашу лабораторию приезжал тогдашний президент Академии наук академик А.П. Александров, чтобы посмотреть, как работает прибор. На него всё это произвело большое впечатление.

Если же обобщать, то нами была разработана концепция безопасности анестезии, новые направления в анестезиологическом обеспечении операций на сердце, сосудах, пластической и трансплантационной хирургии. Появилось новое направление — хирургическое лечение ишемической болезни сердца. Нам удалось разработать и внедрить в широкую практику хирургических стационаров компьютерно-мониторные комплексы для исследования кровообращения и газоанализа… Большая научная и практическая работа.

Мы старались сделать всё возможное для обеспечения безопасности реанимационных больных, создавали необходимые условия для хирургов. Великий французский хирург Рене Лериш сказал однажды, когда анестезиология только еще начинала развиваться: «Хирургия идет вперед ровно настолько, насколько ей позволяет анестезиология». И действительно, под местной анестезией хирург может работать и без нас. Самой сложной операцией была резекция желудка. Некоторые пытались под местной анестезией оперировать даже на легких, сопровождались серьёзными осложнениями и неудачами. Сегодня возможности анестезиологии-реаниматологии позволяют хирургу оперировать даже самых тяжелых больных.

Но у нас есть один существенный недостаток. Мы не присутствуем на конечном этапе лечения. Мы знакомимся перед операцией, потом два или три дня больной проводит в отделении реанимации. А потом его переводят в палату. Есть такое понятие — ретроградная амнезия, когда больной в связи с потерей сознания во время операции всё забывает. Вот спросите его: «Кто вам проводил анестезию во время операции?» Не вспомнит. Хирурга знают все. Даже анестезиолога-реаниматолога, который дежурил в реанимации. А вот того, который был рядом во время операции, никто не помнит. Мимо проходят, даже не здороваются.

— Обидно?

— Обидно — не то слово. Недавно я был свидетелем такого эпизода. Прохожу по коридору и вижу, как пациентка пожимает руку хирургу и говорит: «Доктор, я вас никогда не забуду, вы мне жизнь спасли!» А как назло, этот хирург во время операции повредил крупный сосуд. Началось обильное кровотечение. И анестезиолог вытащил её тем, что своевременно восполнил кровопотерю. Хирург, как говорится, ходил ни живой, ни мертвый, пока эта пациентка не пришла в себя. И в итоге благодарность досталась ему. А хирург увидел, что я это услышал, и весь покрылся красными пятнами. Вот эта неудовлетворенность есть у каждого анестезиолога. Не всякий это выдерживает. Ведь важно, чтобы спасенный тобой пациент подошел и пожал руку, сказал спасибо. Нам этого очень не хватает.

— Но ведь вы знаете, что спасли этого человека!

— Да, но этого мало. Профессия наша трудна, и чтобы спасти человека от профессионального выгорания, ему необходим живой контакт с пациентом — и до операции, и после.

— Что нужно сделать, чтобы решить эту проблему?

— Выход есть. Долгое время я стажировался за рубежом — в Англии, в Америке. Они нашли простой, элементарный способ. Вот смотрите: у нас перед операцией очень часто посылают молодого человека — иди, посмотри и запиши. Это недопустимо. Упускается момент прямого контакта с пациентом. После операции он два дня лежит в реанимации, потом его переводят в палату. Лечащий врач обычно находит пару минут утром, чтобы забежать в палату перед очередной операцией. И вот там используют это время, пока пациент находится в отделении, чтобы анестезиолог его навещал, с ним разговаривал. Пациент видит, что этот доктор его продолжает курировать, и отношение совершенно другое.

В Англии я ходил на обходы с профессором М. Розеном. Это меня совершенно потрясло. Вот подходим мы к палате. Это акушерское гинекологическое учреждение. Первое, что он делает, — стучит в дверь. Вы представляете? Да чтобы наш заведующий отделением постучал — это просто немыслимо. Но это же элементарная вещь, которая говорит об уважении врача к пациенту. Он стучит, ему отвечают, он заходит. А потом начинается общение.

Он меня представил. Это, говорит, наш стажер из России. Палата огромная — человек 30 лежит. В Англии вообще очень много старых больниц — реконструированных, но стены старые. Они берегут свою историю, ничего не любят разрушать. И вот он начинает им рассказывать: я такой-то, стаж работы у меня такой-то, я буду проводить всем вам анестезию. Каждой из вас я могу предложить различные варианты. Это может быть анестезия через маску, через вену или через укол в спину. Они приблизительно равнозначны. Но вот вам показана такая анестезия, а вам такая. И всем он всё объясняет, отвечает на все вопросы, никуда не спешит. И, когда мы пришли на следующее утро, они уже встречают его с улыбкой, как старого знакомого. У нас такого нет, к сожалению.

— Ну а в вашем Центре?

— Я требую, чтобы молодой анестезиолог вел больного от и до, не передавал своего пациента никому. У нас никто этого правила не нарушает. Он не всегда понимает, что это важно и для него самого. Но потом он это поймет обязательно. Тогда контакт не теряется, и недостатка внимания со стороны пациента у них нет.

— Вопрос ведь не только в том, чтобы получить внимание со стороны пациента, но и в том, чтобы повысить ответственность за него. Это — твой пациент, ты за него в ответе. И, в конечном счете, это вопрос профессиональной мотивации.

— Совершенно верно. Такой анестезиолог не уйдет из профессии. А ведь многие меняют специальность, «выгорают» именно потому, что работа наша чрезвычайно сложна. Не только технически, но и эмоционально. Тяжело все время видеть людей, находящихся между жизнью и смертью, стонущих, мучающихся. Многие умирают, и спасти их не удается. Не каждый оказывается к этому готов.

— А вам как удалось этого избежать?

— Меня всю жизнь чрезвычайно увлекала кардиоанестезиология. Я люблю это дело. Интерес в том, что тебе становится подвластен процесс управления жизнью человека, и ты это чувствуешь. Человек доверил самое ценное, что у него есть, и если ты сейчас не подключишь аппарат, то он встретится с Господом Богом. И ты делаешь всё для этого человека прямо на операционном столе и видишь, как он выкарабкивается, живет. Он только что был одной ногой на том свете — а ты его оттуда вытянул. И вот он уже встает, ходит, разговаривает. Это счастье. Удовлетворение, ощущение, что ты можешь, ты способен искусственно продлить жизнь этому человеку, — это, наверное, самое главное, что я ощущаю, находясь в профессии. Это колоссальная ответственность и гордость, когда ты смог, ты справился, победил смерть, — даёт силы оставаться и работать дальше в этой тяжелейшей профессии.

— Насколько велика пропасть между той анестезиологией-реаниматологией, когда вы только начинали, и нынешней?

— Пропасть колоссальная. Ведь эта наука рождалась на наших глазах и с нашим непосредственным участием. В 1954 году по мировой статистике было обследовано 500 тысяч пациентов, которым проводили анестезию. Эксперты разных стран оценили всех умерших и пришли к выводу, что на тысячу двести анестезий приходилась одна анестезиологическая смерть. Сегодня прошло чуть больше 60 лет. Анестезиологи всего мира смогли снизить эту цифру в сто раз. Сегодня от произведенной анестезии умирает один человек на 250 тысяч. А в отдельных учреждениях, таких как наше, по этой причине пациенты не умирают вообще. У нас нет анестезиологической летальности. Более приятные слова анестезиологу трудно услышать. Метод, который должен защитить пациента от хирургической агрессии, никак не должен становиться причиной его гибели.

— Какова главная причина того, что такое всё же случается?

— Главная причина — низкая квалификация анестезиолога. Мало читал человек, плохо и недостаточно учился. Диплом ему дали, а он многого не знает. Летальность у нас идет от недостатка знаний. У нас в России есть беда. После войны были трудные годы, и у нас была трехлетняя подготовка после института, чтобы стать хирургом или клиницистом. Сейчас жизнь стала легче и сытнее, но сделали учебу в ординатуре всего два года. Хорошо, что не два месяца. Но всё равно — разве за два года можно стать классным специалистом? Разве человеческая жизнь не стоит того, чтобы лишний год проучиться?

— Наверняка вы слышали о случаях, когда стоматологические пациенты, которых лечили под общим наркозом в частных клиниках, умерли в результате анестезии. В том числе пятилетний ребенок, которому лечили молочный зуб…

— Да, случаи вопиющие. Существуют случаи смертельной аллергической реакции на тот или иной препарат, и анестезиолог вообще-то не должен его применять до тех пор, пока не убедится в отсутствии противопоказаний у конкретного пациента. Для этого существуют специалисты — аллергологи. Ведь может быть любая реакция — от красноты и сыпи до остановки сердца. Не говоря уж о том, что общая анестезия далеко не во всех случаях показана. А уж проводить такого рода манипуляции, не имея под рукой всего необходимого реанимационного оборудования, дефибриллятора, — это вообще безобразие и беспредел. Сегодня у нас не все анестезиологи-реаниматологи владеют этими манипуляциями. Нельзя допускать таких людей до профессии.

— Почему таких историй много в стоматологии?

— Происходит так. Человек заканчивает стоматологический институт. Стоматологов очень много. Они «толкаются». А анестезиологов мало. Их всегда не хватает. И вот на каком-то этапе, когда возникает нужда в анестезиологе, он принимает решение «переквалифицироваться», зачастую не имея необходимых знаний и навыков. Даже обычный укол в десну может быть небезопасен, особенно ребенку. А все берутся это делать, не разбираясь ни в препаратах, ни в технологии.

— Армен Артаваздович, скажите как человек, знающий о смерти всё: есть ли что-то после неё?

— Этого я не знаю. В вопросах жизни после смерти я не специалист, и философствовать на эту тему как-то неудобно и непривычно. Я думаю, люди многое фантазируют, придумывают, а что-то им кажется, ведь активность мозга долгое время сохраняется, даже когда человек без сознания или в коме. Всё зависит от степени воображения человека. А кто-то просто выдумывает, что за руку с Богом здоровался. В большинстве случаев это фантазии или самопиар. Потеря сознания предполагает возможность различных видений, галлюцинаций, многие будут достаточно реалистичны. Особенно если человек находится под воздействием препаратов.

— Вы сказали — в большинстве случаев. Но есть и другие случаи?

— Да, существует нечто необъяснимое. Мы не до конца понимаем, что такое смерть. Вот, например, после смерти у мужчин начинает расти борода. Ногти растут. Моча вырабатывается. Смерть — это более сложный и длительный процесс, чем мы думаем.

— Как вам удается сохранять такую прекрасную форму в своем не слишком юном возрасте?

— Спортом занимался всю жизнь. В юности был чемпионом по лёгкой атлетике среди юношей. В институте занимал призовые места по прыжкам в длину и высоту. Всегда физически активен. Очень люблю жизнь, свою работу.

— А курение?

— Бросил в 1976 году. У меня и фото есть, сделанное в Карелии, где я с последней сигаретой. Бросил на спор, за бутылку коньяка. Хирург, с которым я поспорил, вот уже более 40 лет мне никак ее не донесет.

— То есть коньяк вы любите?

— Не то что люблю, но выпить рюмочку хорошего армянского коньяка могу.

— Спрашивать про любовь к женскому полу, видимо, излишне: у вас в семье сплошные женщины. Как их не любить.

— Да, в этом смысле я богат: дочь, внучки, правнучки… Уже сбился со счёта.

— И всё-таки, каков секрет вашего долголетия и работоспособности? Он существует?

— А я вам скажу — всё это благодаря тому, что я слежу за своим здоровьем. Я хочу жить, хочу быть полезным людям. И я не боюсь. Если понимаю, что операция — мой единственный шанс вести полноценную жизнь, предпочитаю идти на неё, пусть и с некоторым риском, чем влачить существование инвалида. Я не хочу быть обузой для себя и своих близких. Сегодня хирургия и анестезиология достигла таких высот, что можно не опасаться осложнений. Надо доверять врачу и не упускать драгоценное время, потому что это порой смерти подобно.

— Знаю, вашим именем уже называют больницы…

— В Ереване функционировал филиал РНЦХ. Однажды, когда я туда приехал, с удивлением увидел, что отделение анестезиологии-реаниматологии носит моё имя. Я позвонил заведующему: «Что я тебе плохого сделал, почему ты так поступил? Я же еще не умер!» Но он мне возразил: сказал, что тем, кто уже умер, надо памятники ставить, а называть отделения именами людей, которые много в этом направления сделали, надо при жизни. И не стал убирать моё имя, хотя я его просил. Ну, что я тут могу сделать?

— Армен Артаваздович, у вас множество различных наград. Но одна вызвала у меня удивление — медаль «За освоение целинных земель». Откуда?

— Когда я был аспирантом Второго мединститута, был назначен зам. начальника нашего комсомольского студенческого отряда. Нас направили на Алтай, где я провел целых три месяца. Мы собирали урожай. Туда ехали в товарных вагонах. Спали штабелями на полу. Когда кому-то надо было повернуться на другой бок — он командовал, и все поворачивались. Десять суток так ехали.

Возвращались уже в купированных вагонах, все с медалями за освоение целинных земель. Но мне было стыдно смотреть в глаза нашим ребятам, потому что вдоль железной дороги горами лежало всё зерно, которое мы собирали. Километрами! То есть собирать собирали, геройские звезды начальники себе вешали. А элеваторов для обработки зерна не оказалось! И всё зерно сыпали вдоль дороги. Оно гнило. Всё оказалось насмарку. Я чувствовал страшный стыд — ведь мы трудились четно. До сих пор мне стыдно, хотя много лет прошло.

— Хотя вроде бы вы лично в этом не были виноваты. А вообще часто бывало стыдно в жизни?

— Да, бывало. Когда незаслуженно обижал человека, который не мог мне ответить тем же. Хотя я стараюсь быть справедливым, никогда не кричу, умею владеть собой, не люблю принимать скоропалительных решений. Если вижу, что молодой человек неправ, вызываю его к себе в кабинет и подолгу с ним беседую. Стараюсь достучаться до его понимания ситуации.

— Получается?

— Надеюсь, да. У нас вообще достигнуто замечательное взаимопонимание в коллективе. И ученики у меня прекрасные. Я не зря прожил свою жизнь.

Беседу вела Наталия Лескова

Фото автора и из личного архива акад. А.А. Бунятяна