Беседа с выдающимся иммунологом, создателем Уральской иммунологической школы, академиком Валерием Черешневым

Валерий Александрович Черешнев – выдающийся российский ученый, создатель уральской иммунологической школы, один из основателей и многолетний председатель Уральского отделения РАН, член Президиума РАН и УрО РАН, организатор двух уральских институтов, которые много лет возглавлял, профессор Пермского медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера, – он и сегодня активно трудится в науке, создает оригинальные разработки и внедряет их в практическое здравоохранение. Круг его научных интересов обширен и разнообразен – от ВИЧ до рака. А выводы, к которым он пришел в результате многолетних исследований, показались мне совершенно неожиданными, но в то же время вполне логичными и закономерными. Каковы рецепты здоровой жизни от иммунолога с мировым именем, чем живет сегодня уральская иммунологическая наука и с каким настроением смотрит в будущее, – наш разговор.

– Валерий Александрович, предлагаю начать с начала – с детства. Как вышло, что вы выбрали специальностью медицину? Видимо, под влиянием мамы, которая была врачом?

– Да. Отец был молодым офицером, а в 42 года он заболел и умер от рака. Мне запомнилось, как это было тяжело, как мама пыталась его спасти. Его оперировали и в Перми, и в Москве, но ничего не вышло. Мы тогда жили в Соликамске, я учился в восьмом классе, и вот, глядя на всё это, я впервые подумал о том, что хочу стать врачом.

– Вы хотели победить рак?

– Не персонально рак – я хотел повлиять на эту безысходность, которая таким болезням сопутствует. Я был старшим в семье и принял решение пойти в медицину, чтобы в этом участвовать.

– Вы учились в Перми?

– Да, в Пермском медицинском институте, который потом стала академией, сейчас это университет. Изначально я хотел быть хирургом. А потом пришел на кафедру патологической физиологии – и там остался. Тонкие молекулярные механизмы, курс иммунологии, который блестяще читал мой учитель профессор Ростислав Борисович Цынкаловский… Следом пришел новый лектор – Евгений Антонович Вагнер. Сейчас Пермский медуниверситет носит его имя. По его инициативе в начале 70-х мы организовали научную проблемную лабораторию. Надо сказать, я с четвертого курса был старостой кружка на патофизиологии. Занимался экспериментами, поэтому и защитился досрочно – на третьем году обучения в аспирантуре. А в этой новой лаборатории я возглавил как раз иммунологическое направление. Мы занимались экспериментами по созданию модели лучевой болезни.

– А почему вы решили заняться лучевой болезнью?

– Потому, что лучевая болезнь – это, с одной стороны, патология, а с другой – воздействие гамма-облучения – терапия, метод лечения. Было важно посмотреть, как это всё сочетается, какие дозы лечебные, а какие могут вызвать заболевание. Понятно, что это можно смоделировать только в эксперименте, а не на человеке. Хиросимы и Нагассаки уже не было, а последствия еще были. Потом аукнулось у нас в Чернобыле, Челябинск-40…

– У вас ведь докторская диссертация была на закрытую, военную тему. Откуда такой интерес?

– Тема – закрытая травма груди в комбинации с гамма-облучением. Это было дальнейшее решение научного направления Евгения Антоновича Вагнера. Не пуля, не ножевое ранение, а именно закрытая травма, связанная с ударной волной, повреждающей сердце, легкие и сосуды. Вагнер предложил продолжить разработку этого направления.

Интересна предыстория. Вагнер родом из Одессы. В его роду прослеживались немецкие корни. В 1941-м году его, молодого хирурга – аспиранта первого года забрали на фронт. Осенью 41-го года вышел закрытый приказ Сталина – всех немцев из Красной армии убрать. И всех распределили работать в лагеря. В феврале 42-го года его, лейтенанта медицинской службы, сняли с фронта и направили врачом в лагерь для заключенных на Урале. Приехал в Боровск, пригород Соликамска Молотовской (ныне Пермской ) области. Был на должности врача, но фамилия немецкая – значит, должен утром и вечером отмечаться в комендатуре. Порядок был жесткий.

В этом же лагере оказался Александр Александрович Росновский, главный хирург киевской железной дороги, поляк по национальности. В 37-м году его арестовали по ложному доносу в связи с делом польской националистической организации. Сам он об этом не знал. Он член ВКПб с 1908 года, с 18 лет, и всю жизнь работал хирургом. Причем у него была такая интересная особенность – он все свои летние отпуска проводил в лучших клиниках Москвы и Петербурга.

Скажем, пишет он академику Юдину: «Дорогой Сергей Сергеевич, я хирург высшей квалификации, с опытом работы более 20 лет, знаю ваши методики и хочу к вам приехать поработать, совершенно бесплатно. Я просто хочу посмотреть, как вы оперируете». – «Конечно, приезжайте!» И он приезжал, оперировал. В период летних отпусков это было очень ценно. Поработает с Юдиным, потом пишет Бакулеву.

О нем пошла слава. Выдающиеся хирурги говорили между собой: у тебя был Саша Росновский? – Был! – Слушай, а ведь отличный хирург. Ничего ему не надо, ночь оперирует, сутки дежурит … Такой был человек.

И вот он два года просидел в лагере. А потом как-то у жены начальника лагеря – острый аппендицит. И надо везти в Соликамск, в Березники либо в областной центр. А это на поезде, далеко. Еще довезти надо. Начальник лагеря – туда, сюда…. Есть врач? Есть. Сможете? Смогу. И он в какой-то маленькой районной больнице её прооперировал. Потом второй, третий случай. Начальники ведь тоже болеют. И все поняли, что это за человек. Его вывели за зону и назначили начальником лазарета.

Вот тут и приехал молодой Вагнер. Росновский ему сразу говорит: Женя, давай займемся наукой. И вот они начали с учетом лагерного реквизита – заточки, ножи – разрабатывать тему проникающего ранения груди мирного времени. Десять лет готовили эту работу. За это время переехали в молодой город химиков Березники. К 1956-му году была готова кандидатская диссертация. Всё это время Вагнер ходил, заметьте, отмечался. За это время он женился. Туда же ссылали массу известных людей. В частности, ленинградского врача-патологоанатома Александру Семеновну Кривилеву. У нее трое детей, а муж погиб. В 1944-м году они поженились. Детей он усыновил, и потом у них своих двое родилось. Кстати, дочь Татьяна – радиолог.

Так вот, когда в 1956-м году Вагнер приехал защищаться, на него косятся – это как же, немец, ходит отмечаться, и приехал диссертацию защищать? В это время еще начали ссылать евреев с подозрительными фамилиями, и дело врачей подоспело… Вагнер беспокоился, как там все сложится на защите.

Росновский ему говорит: «Не переживай, всё нормально будет!» И вот наступает момент, когда оппоненты выступают перед ученым советом. В это время Росновский подошел к ученому секретарю и дал ему конвертик. Тот глаза округлил. И, когда зачитывали все отзывы, а они были довольно сдержанные, ученый секретарь говорит: «Тут у меня есть еще один отзыв».

И зачитывает примерно следующее: с интересом ознакомился с авторефератом диссертации врача Вагнера. Работа на актуальную тему. Она очень важна и нужна, особенно в сравнении с опытом Великой Отечественной войны. Работа обязательно должна быть продолжена. И подпись: начальник кафедры факультетской хирургии им. Спасокукоцкого, заслуженный деятель науки, академик Академии медицинских наук, академик Академии наук СССР, Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, президент Академии медицинских наук А.Н. Бакулев.

В зале повисла гробовая тишина – а потом длинный вздох облегчения.

– Пригодились Росновскому его летние каникулы!

– Да, утвердили диссертацию быстро. А буквально через пару месяцев пришел приказ – снять со всех немцев эту «печать». И он развил активную деятельность в Березниках. Построил новый корпус, открыл вторую областную больницу. Это была единственная область страны, в которой были две областные больницы: одна - в Перми, другая - в Березниках. Такая же мощная и хорошо оснащенная. А в 1960-м году её сделали базой кафедры госпитальной хирургии мединститута, главным врачом и главным хирургом был доцент Вагнер. В 1965-м он подготовил докторскую диссертацию по закрытой травме груди. И оппонентами у него уже были такие люди, как академик Б.В. Петровский, член-корреспондент Б.В. Огнев и профессор Д.А. Арапов.

В том же году он был назначен проректором по научной работе Пермского мединститута и переехал в Пермь. В 1970-м его назначили ректором. Вагнер был очень активный человек. Скажем, в областной клинической больнице в Березниках у него был виварий на десятки животных. А жена у него заведовала патанатомическим отделением, делала великолепные гистологические препараты.

– И Вагнер пригласил вас, молодых патофизиологов, чтобы продолжить исследования по травме груди и лучевой болезни?

– Да. В то время появилась союзная проблемная комиссия номер 10, которая занималась комбинированными радиационными поражениями. Руководство комиссии было в Москве, преимущественно генералы-медики. Главная экспериментальная база – в Обнинске. В 1976-м нас пригласили в Обнинск. И вот мы туда впервые приехали. Всё было строго засекречено. Иду я с товарищами, и стоит Саша Ярилин, блестящий иммунолог. И говорит: «Хочешь, я тебя познакомлю с интересным человеком?» Давай, конечно. И знакомит меня – Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.

– Ничего себе.

– Да. Вышел погулять. А Саша с ним работал в одном отделе в институте медицинской радиологии. Вот так мы с ним познакомились и два раза встречались. Он к нам на конференцию приходил. Действительно, очень интересный был человек.

Ну вот. Мы начали заниматься травмой. Оказалось, это огромная проблема – лучевая болезнь в комбинации с травмой грудной клетки, живота и других областей тела. Как поведет себя живой организм в условиях массового поражения? Не было тогда никаких исследований на эту тему.

А тогда было принято два раза в год устраивать закрытую конференцию в Обнинске. Мы докладывали о результатах своих экспериментов на крысах, кроликах, собаках. Другие тоже докладывали. Интересно было – результаты оказывались похожими.

И вдруг объявляют: докладывает полковник из Загорска, результаты натуральных испытаний в Семипалатинске при взрыве ядерной бомбы. Нам показывают фильм о действии факторов ядерного взрыва на экспериментальных животных. Наши и их данные соответствуют друг другу.

– То есть, вам удалось всё очень точно просчитать.

– Да, очень точно. Была целая серия экспериментов, диссертаций. До 1987-го года работала эта комиссия. Ценным было то, что можно сравнивать результаты, делиться опытом.

А Вагнер тем временем развил нашу лабораторию, расширил её. Нам дали отдельное финансирование. Уже планировали на базе кафедры госпитальной хирургии и проблемной лаборатории создать Институт скорой помощи – около тысячи коек, современное оборудование.

Выделили первые 50 ставок под институт. Это был самый конец 80-х, начало 90-х. И началось. Срочно сократить прием студентов, все проекты прикрыть… Какой там институт! Так и остался он на бумаге. А позднее Вагнер в связи с возрастом оставил пост ректора…

– Но зато вам удалось создать Институт экологии и генетики микроорганизмов.

– Но это уже другая история. Тогда создавалось Уральское отделение АН СССР, и мне довелось быть активным участником этого процесса.

– Пермский научный центр УрО РАН расположен в потрясающем особняке – наверное, самом красивом в Перми…

– Да, это дом купца Грибушина. Во время учебы в мединституте мы там проходили студенческую практику. Там располагалось детское отделение инфекционной больницы. Видели бы вы, в каком состоянии находился этот потрясающий особняк. Все эти красоты – отдельные боксы. Изуродовано все было страшно. Позднее построили новый корпус детской больницы, а это здание было брошено, полы провалились, часть паркета исчезло, смотреть страшно. Нас, директоров создаваемого научного центра, собрали и стали решать, что делать со зданием. Оказалось, всё в архивах есть – и план здания и даже рисунки бронзовых люстр, шелковых обоев…

– Из натурального шелка?

– Да, у купца были из натурального шелка. Остались фотографии тех лет, и по ним всё восстановили в первозданном виде, но уже бумажные. Наши сотрудники специально ездили в мастерские Петродворца, и там по нашему заказу, по чертежам, сделали люстры и бра, какие были когда-то. Самый красивый зал – гостиный. Там удалось собрать подлинный паркет.

– Но, помимо того, что красиво, там же еще и наука делается. Пермский научный центр – это целая серия замечательных институтов, в том числе, и созданный вами.

В 1987-м году было принято решение о создании Уральского отделения АН СССР и организации в Перми на базе отдела Института экологии и генетики микроорганизмов.

К тому моменту в Уральском отделении академии в Перми уже был создан институт механики сплошных сред. Потом институт органической химии и одновременно с нашим – Горный институт. Мне доверили быть организатором и директором ИЭГМ УрО СССР. Так и началась работа в академии наук.

– Вы ведь были директором 15 лет – с 1998-го по 2003-й. Что бы вы отметили, как самое важное и интересное в работе института?

– Много было интересных направлений. Если раньше мы занимались, например, стрептококками, стафилококками, гнойными осложнениями различных заболеваний, то теперь началась еще и другая наука – микробиология естественных сред. Существует масса микроорганизмов, которые не имеют отношения к человеку. Им человек не нужен – им нужна естественная внешняя среда. Есть адаптированные к жаре, есть – к холоду, есть – к нефти, углю и т.д. Целые лаборатории работали по этим научным направлениям. Были собраны коллекции микроорганизмов - родококков, которые дезинтегрируют буквально все, причем при переработке нефти, газа они вырабатывают антибиотики, полисахариды, белки. Масса нужных веществ. Но для человека они не опасны, поскольку у них нет патогенного потенциала.

– Да, имеют. Нам открылся огромный потенциал. Мы собрали коллекцию, зарегистрировали, и сейчас это несколько тысяч штаммов микроорганизмов, обитающих на территории от Камчатки до Калининграда.

– Сейчас вы там главный научный сотрудник. Знаю, вы занимаетесь, в том числе, исследованием ВИЧ.

– Да. У нас здесь много нового и интересного. Вот в ближайшее время будет защищаться докторская диссертация. Совместно с Пермским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями ведем такую актуальную работу. Очень интересный обнаружился факт: оказывается, есть определенный процент людей, которые называются «неответчики».

– Это те, которым не грозит ВИЧ?

– Нет, этих называют непрогрессоры. Их всего один процент – люди северных широт, шведы, норвежцы, наши поморы. У них есть мутация рецептора на лимфоците, который не контактирует, не связывается с вирусом ВИЧ. На этом основан поиск новой терапии. Их изучают.

Вообще, если взять популяцию больных ВИЧ, сейчас их около 30 тысяч человек по Пермскому краю. А в 2006-м году их было втрое меньше. Мы видим огромный рост болезни. Россия тут в числе мировых лидеров.

И вот тут возникает проблема неответчиков. Это чаще мужчины до 40 лет, чаще наркоманы, нередко в сочетании с гепатитом С. Вообще для ВИЧ характерно вот что. У этого вируса есть три фермента, которые легко встраиваются в обмен лимфоцитов. Поэтому, если есть лекарство, которое блокирует выработку этих трех ферментов, болезнь не прогрессирует. Сейчас уже создана одна таблетка, в которую включены все три блокатора фермента. Не надо пить россыпью – как говорится, достаточно одной таблетки.

– Только вот государство эту одну таблетку не всем дает.

– Если уж совсем честно, то оно и россыпью дает далеко не всем нуждающимся. У нас более 1 000 000 ВИЧ-инфицированных лиц в стране, а бесплатное лечение получает 300 тысяч. А остальные должны искать инвесторов или покупать лекарства за свой счет. При этом – и я здесь возвращаюсь к обнаруженной нами проблеме неответчиков – каждый десятый не реагирует на существующее лечение. У них намного быстрее развивается СПИД и наступает смерть. Таковых около 11 процентов. Значительно больше, чем непрогрессоров. Мы этот вопрос изучаем.

И еще одна важная вещь. Раньше диагностика была обязательной на основании изменения количества лимфоцитов и появления специфических антител. Проведенное нами исследование вируса показало, что иммунная система реагирует поднятием уровня антител только через две-три недели. Считалось: если у человека 1100-1200 лимфоцитов на кубический миллиметр – это норма. Если менее 500 – пора начинать лечение. Мы же показали, что уже при этих значениях идет огромное разрушение клеток. Особенно лимфоцитов в слизистой оболочке кишечника, и чем позже начинаешь лечение, тем быстрее наступает СПИД. Надо лечить с первого дня постановки диагноза. В этом случае болезнь длительно не прогрессирует. У нас есть пациенты, которым своевременно начато лечение, и, хотя они болеют уже 20 лет, выглядят как здоровые люди.

– А как можно быстрее поставить диагноз?

– Мы доказали, что РНК вируса определяется с первого часа заболевания. Спрашивается: зачем нам ждать две-три недели? Ведь это упущенное драгоценное время. Сейчас разрешено начинать лечение сразу же, как РНК-диагностика подтвердила наличие вируса. Всё это вошло в инструкцию.

– Валерий Александрович, в какой-то момент вы решили организовать филиал института экологии и генетики микроорганизмов в Екатеринбурге, который перерос в нынешний Институт иммунологии и физиологии. Всё это время, начиная с 2000 года и до сих пор, вы являетесь его директором…

– Нет, с января 2018-го я уже не директор, а главный научный сотрудник. Это связано с принятым недавно законом о возрастных ограничениях для руководителей учреждений.

– Чем ваш институт принципиально отличается от того, что существует в Перми?

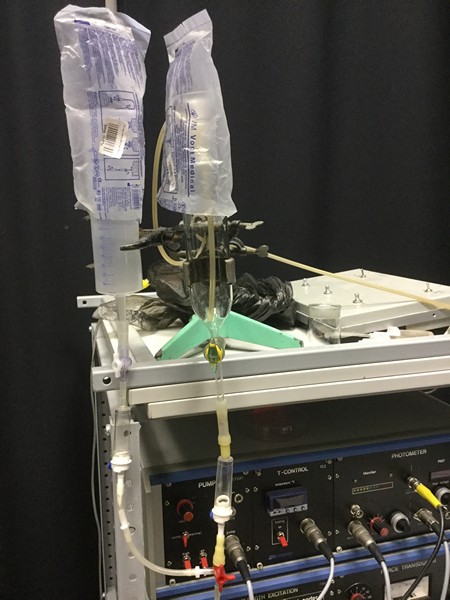

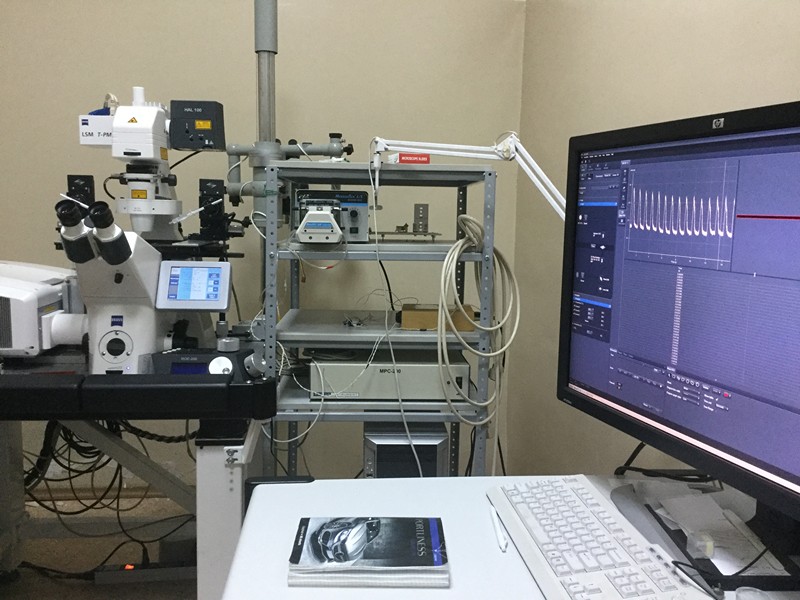

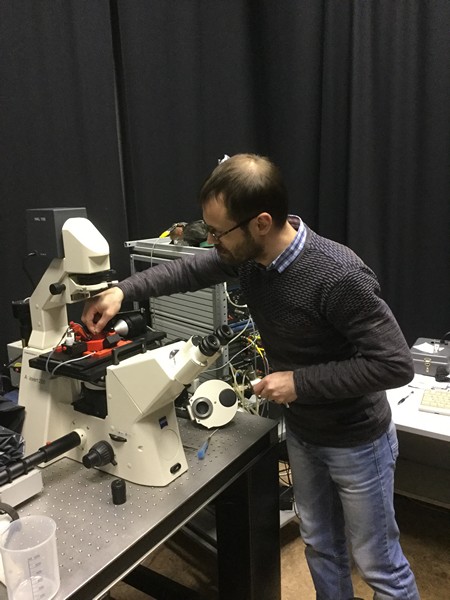

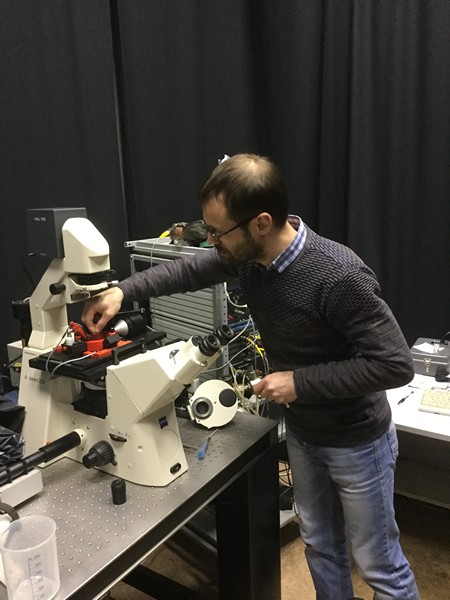

– В нашем институте Иммунологии и физиологии УрО РАН созданы лаборатории, которые занимаются изучением механизмов системного и локального воспаления, регенерации тканей, изучением функций макрофагов, исследованием механизмов развития инфекционных заболеваний, осуществляет поиск новых лекарств –иммунокорректоров, исследуют механизмы мышечного сокращения, занимаются математическим моделированием в биологии и медицине.

Ведутся совместные с Институтом прикладной математики РАН работы по созданию модели лимфоузла. Установлено что при одних дозах вирус останавливается в лимфоузлах, при других быстро их проходит, а начиная с определенной дозы, все накапливаются внутри него. Воссоздали строение лимфоузла – перегородки, поперечные сосуды, приносящие и выносящие. Измерили диаметр одного и другого сосудов – и выяснилось, что, оказывается, неоднородный состав лимфоузла способствует тому, что вирусу ВИЧ есть, где спрятаться. Существуют места накопления ВИЧ, и никакая иммунная система ему не страшна. Ткань лимфоузла устроена таким образом, что он становится инкубатором для этого типа вируса.

Надо сказать, наш Институт иммунологии и физиологии вообще имеет выраженную клиническую направленность. У нас две базы – городской диагностический иммунологический центр и центр для детей с первичными иммунодефицитами, тесно сотрудничающий с детскими больницами.

– Насколько это актуально?

– Более чем актуально. Лет 6-7 назад в Свердловской области было 80 больных с первичными иммунодефицитами. А сейчас их более 400. Потому что научились хорошо диагностировать, внедряем генетические методы; и если раньше дети с полной недостаточностью иммунной системы умирали в первый год жизни, то сейчас их научились выхаживать. Пересаживают костный мозг, переливают белки, и уже они живут и 20, и 25 лет.

- что недостаточность иммунной системы – это не одна проблема, а целый ряд разных проблем: например, недостаточность фагоцитов, В или Т-лимфоцитов, комплимента… Крайне важно понять, где именно кроется причина патологии.

– Такое высокое количество первичных иммунодефицитов – это только вопрос диагностических возможностей или этих детей объективно становится больше?

– Причины тут самые разные. Не обошлось без экологического фактора. Но заниматься этими исследованиями у нас только начинают. Сколько у нас таких детей в Челябинске? А сколько в Челябинске-70? А в Челябинске-40?

– Наверное, больше?

– Наверное, но кто это знает? Там же вообще нет иммунологов, которые бы занялись исследованием проблемы. Мы должны этим заниматься, по идее. Но это же закрытые города. Как туда попасть, как получить доступ к этой информации? Это же целая проблема! И надо этим заниматься. И сейчас такие центры появляются по всему миру. Наши сотрудники побывали в Америке, в Англии, в Канаде, во Франции… Почему это важно? Да потому, что с этого начинаются очень многие болезни – бронхиальная астма, патологии желудочно-кишечного тракта, неспецифические язвенные колиты…

– Можно всё это предотвратить?

– Конечно! Профилактировать, наблюдать, нормализовать. Раньше считалось – первичный иммунодефицит – всё, похоронный звон. Сейчас – ничего подобного. Их лечат. Вводят все компоненты – иммуноглобулины, комплимент, и не надо всю кровь переливать. Тут речь идет о компонентах. Всё очищено. И совсем другой иммунный ответ. Существуют огромные очереди из ребятишек, которых привозят отовсюду. Начинают разбираться – почему ребенок длительно и часто болеет? И в ряде случаев оказывается, что у него иммунодефицит.

– Знаю, у вас есть два зарегистрированных научных открытия под номерами 189 и 245. Расскажите, пожалуйста, об этом. Особенно непонятно для непросвещенного уха звучит второе открытие, касающееся альфа-фетопротеинов.

– Что такое альфа-фетопротеин? Очень просто. Это белок, который накапливается печенью плода в организме матери, начиная с первых недель формирования. Мать дает плоду половину своих генов, половину – отец. Значит, половина генов чужеродные, и он должен их отторгать, так?

– Иногда и отторгают.

– Совершенно верно, иногда отторгают, особенно если есть несовпадение по резус-фактору. Но что получается? Печень плода вырабатывает белок альфа-фетопротеин, который, выделяясь в общий кровоток матери, постепенно гасит её иммунную систему.

– Как иммуносупрессор?

– Да, именно. Причем что интересно – он гасит её не на сто процентов, а где-то на 60-70, то есть ровно настолько, сколько нужно, чтобы этого отторжения не произошло.

– Вот почему беременные женщины так подвержены инфекционным заболеваниям.

– Точно. И мы что сделали? Мы подумали: нельзя ли использовать этот белок? Известно, что больной с пересаженной почкой (а это самый распространенный на сегодня вид трансплантации) получает иммуносупрессор – чтобы почка не отторгалась. Мы начали анализировать данные и увидели, что люди, которым пересадили почку – рецепиенты – живут значительно меньше, чем обычные почечные больные. И умирают, как правило, от онкологии. По какой причине? Именно потому, что им погасили иммунитет. Это, конечно, не проходит без последствий. Пересадка – это не игрушки. Только по жизненным показаниям, никак иначе. Сейчас есть тенденция пересаживать почку с профилактической целью. Нет, нельзя! Только в том случае, если своя почка вообще не работает, человек привязан к диализу, и у него нет выбора.

– Хотя я знаю, что некоторые предпочитают диализ трансплантации.

– Именно. Так вот, мы создали препарат на основе белка альфа-фетопротеина, который эффективен при многих аллергических заболеваниях. Ведь не секрет, что аллергия – это сбой в работе иммунитета. Его можно применять и при других заболеваниях – в том числе онкологических. Механизм его действия – гасит активный иммунный ответ. Корреляция очень четкая: ребенок родился – выработка этого белка прекратилась.

– Для каких еще заболеваний можно использовать это средство?

– Для тех заболеваний, где повышен и изменен иммунитет, например, при аллергии. Под Пермью функционирует небольшое предприятие, производящее в небольших количествах этот препарат – профеталь.

– Почему в небольших?

– А потому, что берется плацента у женщин после родов. Привозим на этот завод, очищается, создается препарат. Но вот беда – новые вирусы проскакивают где угодно. Поэтому в мире уже десять лет запрещены любые препараты из живой ткани. Вместо переливания цельной крови рекомендуется введение ее отдельных компонентов, в том числе выделенные и очищенные иммуноглобулины. А сейчас еще появилась целая коллекция прионовых болезней. Прион – это измененная третичная структура белка, в частности медиатора, отвечающего за циркадные ритмы, т.е. смену день-ночь, лето-осень-зима-весна. Почему-то он меняет свою структуру, и вместо передачи импульса превращается в амилоид, блокируюший синапс.

– Это новое открытие или нечто давно известное?

– Относительно новое. Это Нобелевская премия по физиологии и медицине 1997-го года. Стенли Прузинер открыл прионы – новых возбудителей целого ряда нейродегенеративных заболеваний. Все началось в конце 70-х годов прошлого века в Англии, где у овец массово начала развиваться эпидемия странной болезни – почесухи. Сотни овец начали погибать, причем не от инфекции, а от того, что начинали интенсивно чесаться. Мышцы рвутся, кожа рвется, сосуды – и всё, животное погибает от кровотечений. Стада падали замертво. Что это такое? Дикость какая-то! И так по всей Англии.

Прузинер установил, что в мозговой ткани бактерий нет, вирусов нет. А что там осталось? Провели иммунохимический анализ и обнаружили белок- медиатор – так называемый протеин (белок) S , от английского слова скрепи. Он образуется из нормального протеина С (Commen – общий для всех). При стереохимических исследованиях установили, что он из обычного медиатора становится клейким. От ткани не отдерешь. Посмотрели мозговую ткань больных овец, а у них все синапсы блокированы. Так стал ясен механизм почесухи, который имел корреляцию с изменениями в центральной нервной системе. Сейчас прослеживается связь прионов с болезнями Паркинсона, Альцгеймера: считается, что это патологии прионового типа. Хотя ясно, что механизм этот еще далеко не до конца понятен.

– А в чем суть вашего первого открытия?

– Оно связано с экологической и эндоэкологической цепью внутри нашего организма. Это мир микроорганизмов, живущий с нами и внутри нас. В кишечнике находится её главная «база». Там более пяти тысяч видов микроорганизмов. Есть она также на слизистых дыхательных путей, на коже живет около 20 видов бактерий. Поэтому, когда говорят, что какое-нибудь мыло «уничтожает все виды микробов», то это звучит дико.

– Ну да, надо говорить про патогенные микроорганизмы.

– Вот именно. Как мы можем существовать без микробов? В формалине? Да никак. Сейчас, правда, после наших протестов перестали так говорить. Так вот, мы выстроили цепочку: бактерии и вирусы в организме составляют основное симбиотическое соотношение с макроорганимом. У нас пять тысяч видов микробов, и мы с ними сожительствуем. Есть теория, согласно которой все онкогенные вирусы находятся в кишечнике и под влиянием определенных факторов трансформируются в свои патогенные формы. Попали в клетку желудка – рак желудка. Попали в легкое – рак легкого. Попали в клетки крови – лейкозы разных видов. А вирусы – тут как тут. Для того, чтобы понять, почему они активизировались, – надо всё это дальше изучать.

Ведь каковы причины запуска канцерогенеза? Например, уже известно, что рак молочной железы определен генетически. Есть у женщины два этих гена – им врачи говорят: пожалуйста, до 35 лет рожайте, а потом удаляйте молочные железы и яичники. На Западе так делают сотни женщин. Классический пример – Анджелина Джоли. И в последующем никакого рака, хотя у них мамы, бабушки от этого погибли. Наследственность четкая.

– Но ведь причины рака не только генетические.

– Не только. Еще в прошлом веке было также обнаружено, что гнойные микробы – стафило- и стрептококки продуцируют массу ферментов, которые уничтожают вирусы. Не так давно мы показали: чем меньше антибиотиков человек принимают, тем микробиота внутри более живуча и тем меньше шансов развиться онкогенным заболеваниям. Как только появляются антибиотики – они убивают бактерии, и тут же могут активизироваться вирусы. Поэтому мы говорим, что рост заболеваний в будущем будет связан с вирусами. Ведь парадигма лечения инфекций у нас не меняется – это в основном антибиотики. А с вирусами бороться не умеют, потому что они внутриклеточные. Антибиотики убивают бактерии и не трогают вирусы – начинается дисбиоз, дисбактериоз, и вирусы тут как тут.

– Выходит, антибиотики способствуют активизации вирусов? Неожиданно!

– Да. Мы это доказали. И всё это подтверждается на практике: недаром каждый год мы наблюдаем появление двух-трех новых вирусных заболеваний. Еще Мечников призывал: мы должны найти средство, которое увеличивает функциональную активность иммунной системы, не убивая биоту. Она сама себя отрегулирует. Но вот повысить избирательную активность к стафилококку или стрептококку надо. Или к вирусу. А это вообще пока не могут. То есть, суть нашей работы – эндоэкологическая цепь с антогонистическими отношениями бактерия-вирус, а для сохранения симбиоза – поменьше воздействий на любое из этих звеньев.

– То есть, надо сохранять здоровую конкуренцию внутри организма.

– Да, симбиоз. Все самые здоровые люди – это те, кто не принимает никаких лекарств.

– Тут важно не перепутать причину со следствием. Может, они не принимают лекарств потому, что они здоровые, а не наоборот?

– Да, и это верно. Ведь болезни есть не только инфекционные. Таковых всего семь процентов. А если у человека повышенное давление – да как тут без лекарств? Чуть стресс – повысилось. Конечно, хорошо бы жить без стрессов, в идеальных, стерильных условиях, но разве это возможно? Да и нужно ли?

– Так вы придерживаетесь теории вирусной природы рака?

– Да, я с этим согласен. При этом огромную роль всё же играет передача наследственной информации. Мы рождаемся с четким набором того, что было у мамы. А она – с набором того, что было в процессе всей эволюции рода. Всё, чем болели бабушки-прабабушки, у неё хранится. Если у вас в роду кто-то болел холерой – клон холеры тут как тут. Это подтверждают многочисленные исследования. Казалось бы – откуда клон, если я холерой не болел? А прабабушка болела. И против всех инфекций у нас в организме есть эти клоны. На этом, кстати, основана вся вакцинация. Это моделирование заболевания в ослабленной иммунной форме, но со специфическим ответом.

– Валерий Александрович, вам самому удается жить без приема лекарств?

– Да, стараюсь.

– Неужели совсем ничего не принимаете? Ни для сердца, ни для сосудов?

– Ну, иногда, крайне редко, бывает – давление поднимется. Стрессы, знаете. Приму таблетку.

– Ну а алкоголь, курение?

– Это всё полностью разрушает иммунную систему.

– А что больше всего?

– Больше всего, конечно, радиация. Там сразу резко падает количество лимфоцитов. Второе – ВИЧ-инфекция. Но в реальной жизни – это комплекс причин. Выхлопные газы тоже понижают количество лимфоцитов, и если вы живете на даче, вдали от оживленных автотрасс, организм сразу расцветает, самочувствие улучшается, и лабораторные исследования это подтверждают. Но, пожалуй, самый вредный фактор – психогенная травма. Стресс.

Вот вам иллюстрация. 91-й год. Рождалось 2,5 миллиона, а умирал один миллион. То есть, каждый год был прирост около полутора миллионов. Рождаемость 15,6, смертность 13,8 на тысячу. Ввели новые законы. Повышают цены, гайдаровская реформа. Наступает 1992-й. За один год показатель рождаемости снизился до 13,2, а смертность возросла до 15,5 . Вот вам русский крест. Восстанавливаемся до сих пор, уже почти 30 лет. В прошлом году смертность и рождаемость сравнялись- 13,4. О чем это говорит? Истоки демографического провала налицо. Недальновидность тех, кто те реформы проводил.

– В свое оправдание могу сказать, что в 1992-м я родила первого ребенка. Однако же известно, что не так страшен стресс, сколько низкая к нему толерантность.

– Совершенно верно. Люди, устойчивые к стрессу, значительно дольше живут и меньше болеют.

– Конечно, можно. Самовоспитание и самопогружение. Обязательно надо в себе воспитывать это свойство.

– А как?

– Надо научиться с собой разговаривать. Лучшие способы, на мой взгляд, йогические.

– Вы занимаетесь?

– Да, много лет. Хатха-йога. Каждое утро, с полшестого до полседьмого я занимаюсь этими упражнениями. Это помогает и физически, и психически настроить себя правильно.

Там есть такая поза - «парящий орел»: ляжешь, расслабишься – и представляешь себя летящим орлом. Чувствуешь ветер, видишь все детали – вот мэрия, памятники, вот порыв ветра тебя поднял и понес еще выше и дальше. Видишь уже весь Урал – Пермь, Екатеринбург… Летишь еще выше и дальше. Видишь Москву, пролетаешь над знакомыми районами, рассматриваешь детали. Это 20-минутное парение производит потрясающий эффект. Я концентрируюсь на мелочах и одновременно отрешаюсь от суеты. Это учит видеть главное и не думать о пустяках.

– Но ведь орел не просто парит – он охотится, высматривает, а потом сверху кидается на жертву.

– Нет, моя цель другая. Я ни на кого не охочусь. Я лечу.

Беседу вела Наталия Лескова.

Фото Андрея Афанасьева.