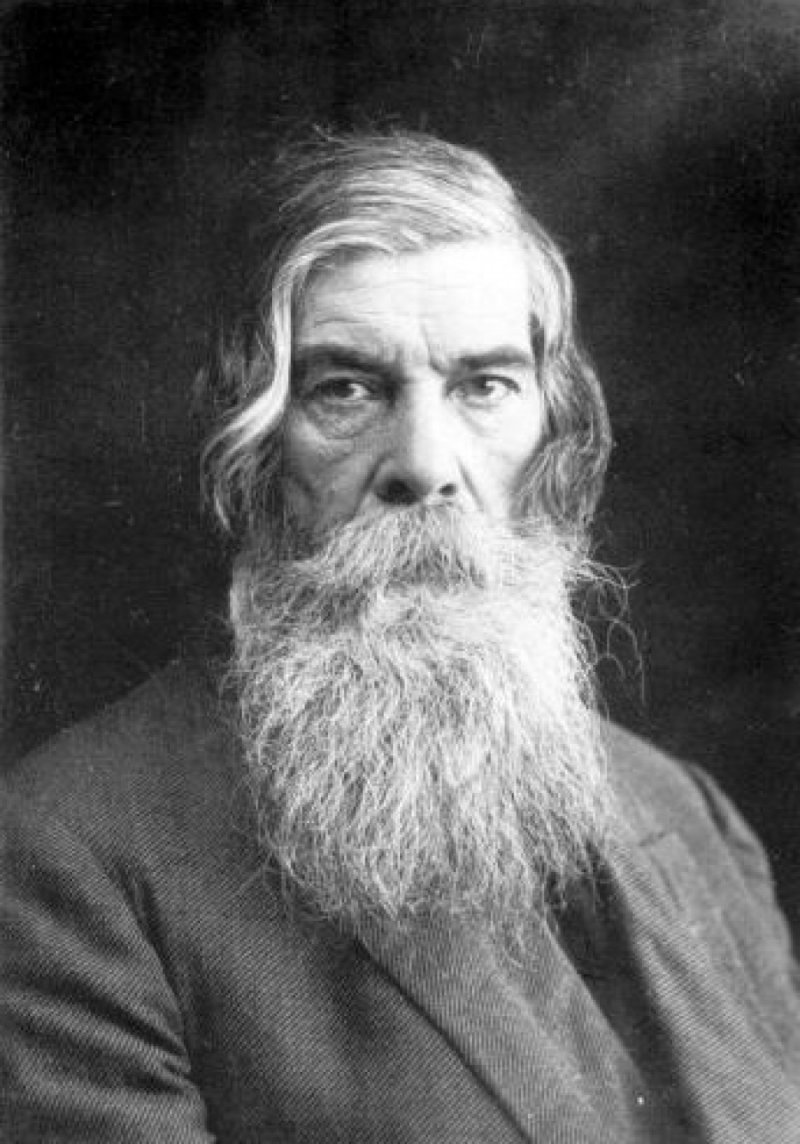

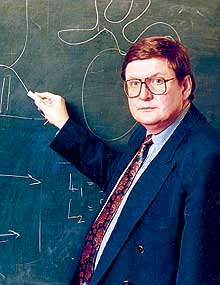

Беседа с ведущим отечественным физиологом, академиком С.В. Медведевым

Академик С.В. Медведев – сын всемирно известного нейрофизиолога, академика Натальи Петровны Бехтеревой и правнук не менее известного психиатра, психолога, невролога и тоже академика Владимира Михайловича Бехтерева, основоположника патопсихологии и рефлексологии. Соответствовать столь великим родственникам чрезвычайно сложно, однако Святославу Всеволодовичу это удалось. Именно он стал создателем знаменитого Института мозга человека в Санкт-Петербурге, куда до сих пор едут лечиться и учиться со всей страны и из-за рубежа. 30 лет он был его директором. О том, как всё начиналось, какие важные шаги за эти годы сделаны и что осталось тайной, покрытой мраком, – наш увлекательный разговор.

– Святослав Всеволодович, знаю, что вы по образованию физик, закончили физфак Ленинградского университета, после чего распределились в знаменитый Ленинградский Физико-технический институт им. Иоффе, который в нынешнем году отмечает столетний юбилей. Интересно, почему же физика?

– Я могу объяснить, почему пошел в физику. Дело в том, что единственная пятерка в аттестате у меня была по физике. Я учился очень плохо, меня три раза выгоняли из школы. Два раза за хулиганство и один раз за неуспеваемость.

– А как к этому относилась ваша мама?

– Философски.

– Она не ругалась? Не кричала, не топала ногами?

– Да вы знаете, представить ее топающую ногами я не могу. Она один раз она на меня жутко разозлилась, и если б я не убежал, то мог бы получить. Это было, когда после очень сложного ремонта я нечаянно разбил стекло у двери. В то время не было матовых стекол, их делали на заказ, а это была очень дорогая и кропотливая работа. И нужно было делать одновременно все стекла. А я одно разбил. Пришлось переделывать все стекла сразу.

– Почему же в школе вы плохо учились?

– Мне было очень скучно. Конечно, у нас были и хорошие преподаватели. Но большинство – это было нечто серое и убогое. Учительница русского языка говорила «ложить». А ещё она любила повторять: «Эти скоты, они жрали на серебре, на золоте, а не так как мы с вами – алюминиевыми вилками». А у нас дома были серебряные приборы. Как я мог относиться к этим высказываниям?

– А не было трудно из-за школьных пробелов?

– То, чему обучаешься на физфаке, практически не пересекается со школьными знаниями. Ты можешь ничего не знать со школы. Тем более, какие у меня были пробелы? Я в школе, например, умудрился не написать ни одного сочинения. Каждый раз по окончании четверти для меня была большая проблема, как мне избежать двойки в четверти по литературе. Я это люто ненавидел. Сейчас я могу сказать почему. Нельзя в школе проходить «Войну и мир». Ну не может человек понять все эти вещи, когда ему 15 лет. Или «Анну Каренину». И сейчас ситуация ничем не лучше. Моей внучке в школе на лето дали читать рассказ Бунина. Ей было 12 лет. Суть такая: жена офицера загуляла, уехала с любовником на Кавказ, там они мило проводили время. Более-менее детально описывается, как. Потом офицер приехал, всё это увидел, выпил бутылку шампанского и из двух пистолетов выстрелил, как она прочитала, в вИски.

Пришла к матери, спрашивает – как это? Потом обе приходят ко мне. Я говорю: не в вИски, а в вискИ. Понимаете? Ну, какой смысл девочке в 12 лет читать это сочинение? Она будет считать, что Бунин – это «клубничка». Поэтому я всего этого читать не хотел.

При этом я прекрасно знал историю. У меня, кстати, была альтернатива идти на исторический факультет. Мне очень хотелось быть археологом. Я знаю и люблю древнюю историю. Прекрасно понимаю, что на самом деле истории нет. То, что мы читаем, и официальная история имеет очень мало общего с тем, что происходит на самом деле. Это и оболганный Иван Грозный, и очень многие люди даже в нашем недавнем прошлом веке. Мы смотрим на этих людей с позиций сегодняшнего дня, поскольку живем в мире некоторых иллюзий. Например, комиссаров придумали не большевики, а американцы во время гражданской войны. Это они создали институт комиссаров. Но этого никто не знает. А меня это интересовало.

– И сейчас вас интересует история?

– Очень.

– Читаете историческую литературу?

– Понимаете, исторической литературы практически нет. Я читаю мемуары. Узнаю для себя много интересного. Например, очерк хорошего друга Лермонтова, который описывает дуэли. И начинаешь понимать всё совершенно иначе: не царизм убил Лермонтова, а эта опасная привычка всё время лезть на рожон, конфликтовать, стреляться чуть что. То же и Пушкин: ведь это была чуть ли не сороковая дуэль. Когда-то он должен был доиграться. Ясно, что история в школе не могла меня заинтересовать. Поэтому там я страшно скучал.

– А в университете вам было интересно?

– Да, конечно. У меня была одна четверка по политэкономии социализма. Тогда я уже был физиком и занимался наукой, поэтому учить науку, которой нет, мне было очень трудно.

– Знаю, у вас и кандидатская диссертация была по физической науке.

– Да. Теория твердого тела. Я кандидат физико-математических наук. А доктор уже биологических.

– Как это вам удалось сделать такой резкий скачок из одной науки в совершенно другую?

– Я докторскую диссертацию делал всего четыре года с нуля. Но это получилось по одной очень простой причине. Если говорить образно, то физиология, психология, неврология – это наш семейный бизнес Я с детства общался с великими мира сего.

Грей Уолтер – крупнейший нейрофизиолог – останавливался у нас дома. Мэри Брейжие, Шторм ван Леувен, Л.А. Орбели, А.В. Лебединский, П.К. Анохини и многие другие – это всё были люди, которых я знал просто по именам. Я-то был маленький и ещё не понимал, что это великие люди.

– Они приезжали к вашим родителям?

– Да. Я знал множество случаев из их личной жизни, был знаком с их женами. И так как у нас дома очень много было разговоров на эти темы, то всё это для меня было родным и в общем-то понятным.

Отец ведь тоже физиолог, но менее известный, потому что он был закрытый, военный. Он занимался физиологией военного труда. Я, кстати, ездил в экспедицию с ним, и это было очень интересно. Сейчас трудно поверить, но моим первым руководителем был Владимир Олегович Самойлов – член-корреспондент РАН. Он рассказывал моим удивленным сотрудникам, как Святослав Всеволодович, тощий как спичка, на ходу вспрыгивает на танк, делает какие-то там измерения, после чего кубарем с этого танка спрыгивает, потому что его нельзя останавливать. А когда танк утопили, мы ныряли. Все это было. А когда я пришел в биологию, то, можно сказать, вернулся домой, в свой семейный бизнес.

– Но вы пришли физиком. Это вам помогло или помешало?

– Я пришел не как тот самый блудный сын, – но не просто так, а имея очень серьезный задел в области физики. Мне это очень помогало. И помогает до сих пор. Это позволило мне сделать исследования такие, которые никто не делал до меня. Почему мне дали возможность организовать институт? Потому что я очень сильно выделялся. А выделялся не тем, что хорошо знал биологию (я и сейчас не могу сказать, что безумно хорошо ее знаю), а тем, что у меня было понимание законов физики, понимание логики. Например, сотрудник на позитронно-эмиссионном томографе пытается доказать какую-то вещь. Делает одно вычисление, другое. На это у него уходит неделя. Наконец, он говорит, что ничего не получается, давайте попробуем иначе. Я к нему: Миша, это вещи линейные? – Линейные. – А в линейном варианте от перестановки мест слагаемых сумма разве меняется? Ай-яй-яй! Не додумался. Не физик. Понимаете? Вот это то, что дает понимание физики. Физика – это не то, как мы измеряем температуру, давление или изучаем вопрос, как поставить лестницу, чтобы она не скользила. Это понимание законов природы, их взаимодействия. Поэтому, конечно, физика очень помогает.

– На физфаке МГУ была песенка: только физика соль, остальное всё ноль, а геолог и химик дубина. Это правильно? Или все-таки нельзя так сказать?

– Да, и у нас была такая песенка. «На физфаке живем, интегралы жуём»... Это, конечно, шутка. Я не хочу никого обидеть. Но понимаете, в чем разница между физикой и любой наукой – геологией, биологией, медициной – эти науки изучают конкретные вещи.

Медицина изучает патологию человеческого организма, его функционирование. Геология изучает, как устроена Земля. Химия – это взаимодействие молекул. А физика изучает мир. Весь мир во всём его многообразии. Вот это принципиальная разница.

Физика дает очень много выводов, которые можно сделать просто потому, что так должно быть. Физика чем хороша? За исключением таких маргинальных вещей как сверхбольшие энергии, сверхбольшие пространства – она изучена. И поэтому в отличие от медицины и биологии – у физики есть общие законы. Например, закон сохранения энергии. Почему он такой – никто не знает. Но он есть. И поэтому, когда я вижу что-то, я могу сказать, что это может быть или почему этого быть не может в таких-то условиях, потому что это противоречит определенным законам.

– Однако же далеко не всё физика понимает и может объяснить.

– Да, есть какие-то законы, которые непонятны. Это второе начало термодинамики. Почему время однонаправлено – непонятно. А ведь все законы физики выводятся из понятия однородности, изотропности пространства и времени. Но так или иначе, физика изучает мир. Поэтому выводы физики важны для любой науки. И я могу сказать, что именно потому я достаточно быстро защитился, что применял эти законы, применял свои знания, как всё устроено.

– Почему же вы всё-таки решили уйти из физики, которая так вас увлекала? Повлияли родители?

– Ни в коем случае. Родители никогда на меня не давили. Хотя, конечно, общение с ними не могло на меня не повлиять. Понимаете, в чем дело. У меня получилось так, что в физике у меня была тематика, которой занималась еще одна лаборатория в мире. Тематика, в общем, неинтересная. Но у меня, к сожалению, в физике не было тех учителей, которые дали бы мощный толчок к развитию. Вот как-то вдруг мне разонравилось.

– Надоело?

– Надоело, да. Практически всё, что делается в физике, в теорфизике – это на самом составление и решение уравнений. Что такое математика? Это язык. Когда вы видите сложный интеграл, то в нем информации содержится ровно столько же, сколько в той формуле, которая получается после его вычисления. Просто она с одного языка переводится на другой. Мне надоело быть переводчиком. Кроме того, мне нравилось работать головой и руками и в группе. А теорфизик – одиночка.

– Захотелось создать что-то своё, принципиально новое?

– Наверное, да. Хотя понимаешь, что там происходит. Кстати, это причина, почему очень сложно организовать исследование и обучение физике. Физику можно начать изучать только с третьего курса, когда человек два года изучает математику. А что делать первые два года, в общем, не очень понятно, потому что есть курс общей физики, скучный, неинтересный. Человек просто запоминает какие-то факты. И вот меня заинтересовало то, чем занималась моя мать. Мне показалось это невероятно увлекательным и важным.

– То есть, беседы с ней всё же сыграли большую роль?

– Точнее сказать – присутствие рядом с ней. Мы же с ней находились в одном доме, постоянно общались.

– Вы на маму очень похожи. Я с вами беседую – и как будто вижу лицо Натальи Петровны. Наверное, трудно быть сыном такой матери? Сравнивают?

– Да, с какого-то момента начинаются разговоры о том, что мама все за него делает. Это совершенно не соответствует истине, потому что при всей нашей близости и внешнем сходстве мы люди очень разные. Если взять любую статью, которую мы вместе написали, то ее абзац и мой абзац сильно отличаются. Сразу видно: вот это я писал, а это она.

– Они отличаются слогом? Манерой изложения?

– Манерой изложения, слогом, подходом и так далее. Мы с ней совершенно разные. Надо сказать, мне очень помогло, когда появились свои аспиранты. Я никогда не мог выступать так, как она мне говорит. Ее подход меня внутренне не устраивал. У меня было по-другому. Когда я писал свои первые книги, редакторы падали в обморок. Потому что у меня только что не жаргон был. Они написаны более чем популярно. Зато моя последняя книга «Мозг против мозга» вышла тиражом 3000 экземпляров, и в течение года весь тираж ушел. Просто потому, что я действительно умею понятно объяснять людям эти очень сложные вещи.

– Но ведь и она умела.

– Умела. Но по-другому. Я академиком стал через восемь лет после ее смерти. Явно она не могла этому способствовать. Но злые языки всё равно продолжали судачить, что это всё мама.

– Это огорчает?

– Вы знаете, нет. Скорее это забавно, потому что я знаю: Наталии Петровне говорили, что все ее работы написал за неё дедушка и положил в ящик, чтобы когда она стала взрослой, могла ими воспользоваться. В то время, да и сейчас, если отец и сын слесари – это династия. А если отец и сын академики – это семейственность.

– Но ведь так говорят не безосновательно.

– Да, к сожалению, это так. Есть немало примеров, когда люди из научной сферы проталкивают своих детей. Он еще мальчишка – а уже член-корреспондент.

– Святослав Всеволодович, а как вам пришла в голову идея организовать институт мозга?

– Получилось так. Был 87-ой год. Нас вызвали в Москву на одну научную конференцию. У меня был доклад, у Наталии Петровны тоже. Наталия Петровна выходит и вдруг начинает говорить абсолютно не то, что планировала. Я ничего не могу понять. Дальше выходит мой друг, у нас с ним был общий доклад, начинает делать доклад и от великого волнения ломает указку. Потому что в первом ряду сидит Раиса Максимовна Горбачева. Это был период, когда Горбачев был страшно популярен, с ним связывались большие надежды во всем мире. Так вот, мы познакомились, а потом написали письмо Горбачеву, что нам очень нужен прибор – позитронно-эмиссионный томограф, крайне важный для наших исследований. Без него сейчас некоторые операции вообще не делаются. В онкологии это прибор один из самых востребованных. Это позитронно-эмиссионная томография, которой тогда в нашей стране не было. Наталия Петровна сказала, что нам его надо иметь. Эта идея стала материальной силой. После этой встречи я написал, а Наталия Петровна подписала письмо Горбачеву, который распорядился, что надо уважить просьбу академика Бехтеревой, и всё закрутилось.

В Москве на уровне Госплана всё это продвигалось с крайним скрежетом, потому что, во-первых, все говорили – да, прибор хороший, но он нужен и им, и мне. Потом выяснялось, что трудно достать деньги. Все шло не по плану, хотя мы имели подпись Генсека. Я ездил в Москву, наверное, даже чаще, чем сейчас. Хотя сейчас у меня каждый год больше 50 полетов. Я летаю на самолетах. Не люблю поезда.

И вдруг меня вызывают в Госплан и говорят: вот мы посмотрели на вас, как вы работаете, что вы делаете, мы вам даем карт-бланш, если вы согласитесь. Дескать, вы организуете научно-прикладной институт по изучению мозга. Пожалуйста, сколько хотите народу берите. И туда мы вам покупаем этот и другие приборы.

– То есть, вас фактически вынудили организовать институт.

– Нет. Не вынудили, предложили. Мне этого, конечно, хотелось. А тогда же было время НПО, научных центров. А тут целый институт. И мы за девять месяцев сделали постановление Правительства и, можно сказать, родили наш институт мозга.

– Это ведь был 1990-й год, самое неудачное для создания института время…

– Да, нам сильно помешал путч. Потому что мы у Павлова выпросили 16 миллионов инвалютных рублей. Эта сумма в то время была огромная. Почти 20 миллионов долларов. Это был период, когда представители всех компаний обхаживали меня как красну девицу. Но потом путч – и всё. Денег мы так и не увидели. Так что создавали мы институт в очень сложное время, в самый разгар перестройки, когда всё разваливались, а не создавалось.

– Как же вам это удалось?

– За счет чего мы создали институт? За счет того, что была огромная помощь, поддержка со стороны Запада. Я помню, что люди приезжали к нам с чемоданами с сыром, колбасой. Они знали, что у нас происходит. На открытие томографа шведы привезли нам два чемодана еды, и мы все это поставили на стол, чтобы было что есть.

– А почему вас поддерживали заграничные ученые?

– Потому что была Наталья Петровна. Бесспорный для всех авторитет. Она сразу стала у нас научным руководителем. Более того, могу сказать, что звание научного руководителя придумал я. Раньше его вообще не было.

Мы начали строить. Причем строили очень быстро и по-современному. Всё время было трудно. То олимпиада, то еще что-то, и денег вечно не было. Вместо двух лет мы строили семь. Но мы строили. Закупали оборудование. Потом на нас свалилось ФАНО. И вот тут стало всё плохо. Потому что ФАНО – люди, которые не понимали, что нужно и зачем.

– Всем стало плохо от ФАНО.

– Всем. Понимаете, ну как может женщина, которая была раньше начальником планового отдела, указывать мне, какой прибор мне нужно покупать? Что ты понимаешь в этом? Но именно она заставляла купить прибор очень задорого 1951-го года разработки. А я взял и купил прибор 2013 года разработки. Причем прибор, который лучше. Принципиально лучше. Но этот прибор закрывал в принципе возможность жизни первого прибора, потому что он делал то же самое, но без радиации. При этом он был дешевле, проще, безопаснее, там можно было делать пробы. Я ослушался.

Начались бесконечные проверки. У нас искали наркотики. Впечатление было такое: ФАНО пишет письмо в Комитет по контролю за наркотиками, что они просят провести срочную проверку с целью предотвращения готовящегося в институте тяжкого преступления, связанного с распространением наркотических средств. Просим вас проверить его деятельность. Приезжают, всё переворачивают, ищут и говорят – нет их у вас, следов тяжкого преступления. А у нас наркотики – это три ампулы в неделю в реанимации. И всё. Мы не можем в особо крупных размерах работать с наркотиками. Но и это мы пережили.

– Святослав Всеволодович, ваш институт создавался для изучения деятельности мозга. Понятно, что невозможно сказать: мы изучили мозг полностью. Наталия Петровна считала, что работа мозга сложнее, чем тайны Вселенной.

– Работа мозга – одна из тайн Вселенной. Ничего более сложного природа, пожалуй, не создала.

– Да. То есть понять, как устроен мозг, непросто. Тем не менее, наверняка что-то фундаментально важное удалось выяснить. Что?

– Очень многое. Я начну с прикладных вещей. Огромный прогресс у нас имеется в лечении опухолей. 12 лет назад мы не имели ни одного повторного больного. Сейчас у нас масса людей, которые с тех пор ходят и лечатся. Дело все в том, что нами было показано: опухоль не растет вся. Растущая область может быть крошечного размера по сравнению со всей опухолью. Это значит, не надо удалять всю опухоль. Нужно удалять именно эту область прицельно, без тяжелой травмы. И делать это несколько раз.

– У вас это делается?

- Да. Не только у нас, это теперь делается много где. Мы же проводим диагностику, говорим, что надо удалять. Далее – у нас разработан метод криодеструкции. Это замораживание. Здесь очень интересная вещь. После термокоагуляции при удалении остаются клетки опухоли. А чем сложна опухоль – на неё нет иммунного ответа. При криодеструкции вода рвет клетки, при этом молекулы ДНК остаются, но они уже чуть-чуть испорчены, чуть-чуть другие, и они генерируют иммунный ответ. В результате мы видим, что иммунные клетки активируются, и опухоль начинает разрушаться.

– Знаю, что у вас есть диагностические методики, которые не применяются больше нигде в нашей стране.

– Таких методик немало, но сейчас они уже «пошли по миру» и много где применяются. Мы стараемся их передавать дальше.

Второе важное направление – лечение обсессивно-компульсивного расстройства, или неврозов навязчивых состояний. Мы работали с наркоманией. Мне директор инфекционной клиники рассказывала, что к ним до сих пор приходят наркоманы, которых мы вылечили десять лет назад, избавили от зависимости. У них, естественно, гепатит и много других инфекционных заболеваний, но они все воздерживаются от употребления наркотиков.

– А как вам это удалось?

– Мы научились воздействовать на определенные структуры мозга криодиструкцией, уничтожая крошечный его участок, отвечающий за эту зависимость. Больному вводится зонд размером со стержень шариковой ручки, на конце – холодильник, он охлаждает и разрушает всю структуру. В результате зависимость исчезает. Ведь что такое наркотическая зависимость? С одной стороны, это физическая зависимость. Это ситуация, когда клетки начинают получать энергию по-другому, работая по другому циклу, и когда вы лишаетесь наркотика, клетки начинают голодать и вопить, требовать новой дозы. Вторая вещь – это зависимость психологическая. В первом случае можно «отмыть», дать определенное лекарство – и через неделю человек лишится зависимости. Вторая – психологическая – и с ней ничего не сделать. Вы с человеком будете говорить – да, конечно, больше не буду. Но на следующий день он пойдет и опять уколется. Осталась зависимость. После нашего лечения человек перестает хотеть наркотик: у него исчезает память о том, что это было прекрасно, и его мозговой механизм не требует наркотика. Но если он снова начнет колоться, то восстановится механизм, требующий наркотик, и всё будет по новой.

– Можно ли так вылечить алкоголизм?

– Нет. Идея лечения наркомании построена на полном запрете на дальнейшее употребление наркотика. А проблема с алкоголизмом у нас построена на утверждении: ну, от одной рюмки ничего не будет. И человек не выдерживает. Он ломается. Хотя ему нельзя пить ни одной рюмки. Нет возможности сделать так, чтобы человек мог раз в месяц колоть героин или раз в месяц пить по рюмке водки. Нельзя. Либо не пьешь вообще, если ты алкоголик, либо пьёшь пожизненно.

– Знаю, вы разработали также метод выведения из комы.

– Не всех. Что касается наркоманов, у нас где-то 70% положительного эффекта, в то время как при обычной ситуации – это 7% или даже меньше. Теперь кома. Если вам кто-то скажет, что у него 100% вылечивание таких сложных вещей – это шарлатан. Не бывает в медицине 100%. Однако нам удалось добиться эффекта, когда в ряде случаев человек лежит два, три года без сознания в состоянии комы, а потом через два месяца с начала лечения он выходит из больницы, возвращается в семью.

– А как вы это делаете?

– В ряде случаев кома – это дикая спастика. У них сжат кулак, так что ногти прорастают сквозь ткани. Все нейроны головного мозга подвергаются бомбардировке сигналами о том, что ему больно. Такой человек испытывает фантастическую боль.

Кома – это не расслабление, а наоборот страшное напряжение. Хотя понятно, что бывают разные виды комы. Но если взять такое состояние, которое я описываю, то становится ясно, что нейроны взаимодействуют с таким количеством болевых сигналов, что им просто не хватает мощности ни на что другое. Они замкнуты. А что, если попытаться их высвободить? Если мы возьмем, например, ботулинотоксин или другое специально сделанное для этого лекарство, и введем так, чтобы снять эту спастику, то через какое-то время нейроны приходят в себя и начинают заниматься обеспечением мышления, то есть тем, чем нужно. К пациенту постепенно возвращается подвижность, он приходит в сознание, начинает говорить. Мы видели это много раз.

– Это тоже ваша методика?

– Наша методика. Сейчас по ней защищают докторскую диссертацию. Кроме того, у меня есть авторское свидетельство на лечение перерывов спинного мозга. Там очень тяжелые больные, которым мы в ряде случаев даем возможность частично восстановить подвижность. Мы пока не можем полностью восстановить проводимость, но люди, еще вчера полностью лишенные возможности двигаться, начинают двигать руками и ногами, могут передвигаться. Эту работу мы начинали на наших раненых солдатах из Афганистана. Был большой успех, хотя, конечно, никаких чудес ждать не надо. Мы не можем сказать человеку, как в фильме «Праздник святого Йоргена»: брось костыли и иди!» Всё достигается трудно и постепенно. Но даётся. К сожалению, сейчас это направление заглохло. По одной простой причине – слишком дорого стоит каждый больной.

Однако случаи, когда мы смогли вернуть человека к жизни, были не раз. У нас был молодой человек 19 лет, которому разбили голову бутылкой. Травма была настолько серьезная, что начались эпилептические припадки, отсутствовала речь. Мы сумели его восстановить – конечно, не настолько, чтобы он мог преподавать в университете. Но прийти в магазин и купить хлеба он может. Задача минимум для нас – это социализирование пациента. Мы это делаем. Всё это – чисто прикладные вещи, которые вырастают из фундаментальных исследований.

– Каких, например?

– Например, мы обнаружил в мозге механизм, отвечающий за константность зрительного восприятия. Скажем, если вы сейчас повернете голову вправо или влево, вы будете понимать, что это вы крутите головой, а не комната крутится вокруг вас. Мы обнаружили, где находится центр, который за это отвечает. Этого не могли найти ранее на опытах с животными. А мы нашли у человека. Оказалось, что не могли найти у животных по одной простой причине – их курарезировали.

– Давали яд?

– Да, чтобы они были в параличе и не препятствовали проведению эксперимента. Но тогда информация о положении тела исчезала. Понимаете? А мы сделали это на человеке, и всё получилось очень хорошо. Дальше – нужно обнаружить то, что отвечает за изменчивость системы в головном мозге. Меня всегда удивляло вот что. Мы видим картину на позитронно-эмиссионной томографии, на МРТ, – это 2-3 островка. И мы говорим, что именно эти островки имеют отношения к обеспечению высшей нервной деятельности. Но что тогда делает весь остальной мозг?

Самый главный результат последнего года – мы обнаружили следующую вещь. Мы всегда думали, что происходит активация. А что такое активация? Это увеличение потребления энергии. Так вот, изменяют потребление энергии только какие-то определенные участки. А остальные участки включаются в работу, но без изменения потребления энергии. Мы их назвали скрытые звенья мозговых систем.

Ситуация приблизительно такая. Представьте себе министра. Ему президент дает какое-то задание, министр идет в свой кабинет, весь кипит, излучает энергию. Дальше происходит работа. Министр все время на эту работу смотрит, как она осуществляется, тоже кипит. Его деятельность видна. Но у министра есть огромный штат людей, которые приходят на работу в 9 утра, уходят в 6 вечера, их деятельность не видна, но они все время работают. Вот сегодня они решают проблемы гидроэлектростанций, завтра теплоэлектростанций. Они задействованы. Меняется характер их деятельности. Но деятельность остается монотонной, спокойной и практически незаметной. Пока вы не посмотрите, что они пишут, вы не поймете, что они заняты решением именно этой народнохозяйственной проблемы, а не другой.

Так вот, мы обнаружили этих исполнителей. Мы показали, что на самом деле происходит в мозге человека. Там имеется огромное количество таких вот скрытых звеньев, которые ничем не проявлялись, не меняли энергии, но включались и регулировали работу. Министр меняет свою активность, он кричит, топает ногами, но их активность всегда одинакова. И без этого наш мозг не смог бы работать.

– А что это за мозговой коррелятор лжи, который вы открыли?

– Это тоже очень интересная вещь. Мы смотрели, как обеспечивается ложь. Дело все в том, что вся наша цивилизация в той или иной форме построена на обмане. Возьмите волка и зайца. Если волк обманет зайца, он будет сыт. Если заяц обманет волка, он будет жив. Представьте себе ситуацию, что встаете утром и говорите всем только правду. К вечеру, слава Богу, если не окажетесь в полицейском участке.

– Да. Это будет страшная жизнь. Друзей не станет.

– Вы говорите секретарше шефа – что ты так вымазалась? Что ты на себя напялила? Нет, вы приходите и говорите: как вы хорошо сегодня выглядите, хотя это, возможно, совсем не так. Но это действует. Вся наша цивилизация основана на том, что мы умеем скрывать свои мысли. Это означает, что у нас есть некая самосознание. Мы не являемся частью Вселенной. То есть, конечно, являемся, но мы имеем некую особенность. Как клетка, которая своей мембраной окружена и отгорожена от внешнего мира.

– То есть, ложь – это мембрана, которая отделяет нас от внешнего мира?

– Для нас не ложь, я бы сказал, – это возможность контроля за той информацией, которую мы выдаем. Ложь – это та вещь, с помощью которой вы корригируете свое поведение. Причем, надо сказать, что момент, когда ребенок начинает лгать – это очень серьезный момент его развития.

– Не надо ругать его за это?

– Ругать ребенка вообще редко надо. Мне очень понравилось, когда в недавнее воскресенье мы сидим с дочкой и внуками (у меня много внуков) и начинаем разбирать ситуацию, когда младший внук подрался. Ему 5 лет. Мы его допрашиваем, наконец он говорит: «Ничего не сделаешь, придется сказать правду. Да, я первый ударил». Мне так понравилась эта история!

– Вы его приперли к стенке.

– Да, он оценил ситуацию и сделал вывод, что лучше сказать правду. Это отличный пример. Так вот, мы обнаружили, что если вы говорите какую-то ложь, то у вас в мозге срабатывает некий механизм, который вам позволяет собственную ложь распознавать как ложь. Вы говорите какую-нибудь неправду, даже выгодную вам, но у вас при этом всегда возникает некоторый пик на электроэнцефалограмме, который говорит: ну ладно, ври дальше, только себя не обманешь. Есть такое очень нравящееся мне выражение – совесть нам не мешает делать гадости, но мешает получать от них наслаждение. Понимаете? Так вот, совесть – это когда вы хотите сделать что-то неправильное, но у вас возникает некоторое предубеждение: не делай этого.

– Диссонанс.

– Да. Ты можешь ответить себе: нет, я это сделаю.

– Или наоборот – не буду.

– Во всяком случае вы сами в свою ложь не верите. И это очень правильно.

– Но ведь бывает, что люди так много врут, что забывают, где соврали, а где нет, и верят в свою ложь.

– Это уже другая история. Тогда возникает уже другая матрица, когда человек сам верит в свою ложь. И это состояние нельзя назвать психологической нормой.

– Святослав Всеволодович, я не могу вас не спросить о таинственных вещах, о которых писала ваша мама. В частности, она рассказывала и пыталась объяснить с научной точки зрения феномен своего общения с призраком умершего мужа. Знаю, вы тоже занимались такими исследованиями. К каким выводам пришли?

– Мне очень нравятся стихи Николая Гумилева, где «и руки - бледный мрамор полнолуний, В них ужасы неснятого проклятья, Они ласкали девушек-колдуний И ведали кровавые распятья». Девушка-колдунья – это прекрасно. Но ни одну колдунью я не видел.

– А как же ваши исследования так называемого альтернативного зрения?

– Мы показали, что это не альтернативное зрение. Мы по сути разоблачили этот феномен. Это было очень трудно. Но получилось вот что. Пока человек получает свет в глаза – он может что-то увидеть. Потом мы надеваем на него маску для подводного плавания или слаломные очки, и одновременно туда кладется фотопленка. Если фотопленка не засвечена – ничего они не видят. Если фотопленка засвечена – видят. А проблема-то вся в чем? Человеческий глаз реагирует даже на один фотон. Мозг – лучший компьютер в мире. Существует теория, что сквозь эту повязку какое-то количество фотонов просто проникает неизмененными. На этом основано инфракрасное сканирование мозга. Это очень хорошо работающее утонченное внимание. Но никакого альтернативного зрения нет. Поэтому я могу сказать, что с удовольствием проверял непонятное, пока не видел результатов эксперимента. Как физик – не могу верить. Но как человеку мне всегда страшно интересно всё что непонятно.

– Как поётся в песне, ужасно интересно всё то, что неизвестно.

– Вот именно. Хочется чего-то таинственного. Тем более, загадок в работе мозга действительно хватает. Но ко мне приходило очень много людей, считавших себя экстрасенсами. И ни разу я ничего таинственного не увидел.

– А как же быть с историями, которые в своих книгах описывала ваша мама? Не верить ей не получается.

– Такие феномены описаны многократно. Но современный научный подход требует воспроизводимости. Я не согласен с этим. Но не могу с этим бороться. Мы не можем обеспечить повторяемость всех условий, а значит и воспроизводимость. И поэтому мы не можем сказать, что на самом деле существует. А придумать объяснения я могу. Я знаю очень много историй, когда моя мать говорила какие-то поразительные вещи. Я никогда не мог понять, почему ей в голову всё это приходило, откуда она обо всём этом узнавала. Ну например, вот вам история.

Моя мама ничего не смыслила в автомобилях. Она знала, что в автомобиле четыре колеса. Дальше знания у неё не шли. Она никогда не интересовалась этим. И вдруг она мне говорит – смени колеса. Она не знала, что у меня резина «лысая», поэтому я очень удивился. Но она настаивала, и я сменил. И буквально через день, едучи в дождь, смог остановиться, когда грузовик на полной скорости протаранил мне «нос». Если бы у меня была старая резина, меня бы здесь сейчас не было. Но как она могла это знать? И такое с ней случалось регулярно.

– Предвидение, говорят, было свойственно многим великим.

– Не знаю. Ни до, ни после этого она мне ничего подобного не говорила. Никогда. Но это был случай, который спас мне жизнь.

– Так все-таки есть на свете вещи, друг, Горацио, что и не снились нашим мудрецам?

– Такие вещи есть. Как человек я могу это говорить. Как ученый – нет. Потому что наука ими пока не занимается. Но с акцентом на слове «пока».

Беседу вела Наталия Лескова.